![]() Ольга Козлова

Ольга Козлова

Как помочь ребенку начать говорить

▼ Скачать + Заказать документы

Известно, что именно в раннем возрасте (до 3–4 лет) наилучшим образом развиваются многие психические функции. Тема раннего развития детей очень популярна, и проблема развития речи продолжает оставаться наиболее актуальной и требует самого серьезного отношения. Время диктует свои условия: сейчас к шести годам ребенок должен не только чисто говорить, иметь довольно богатый словарный запас, уметь четко выражать свои мысли, но и читать, писать печатными буквами, уметь производить звукобуквенный анализ слов. Поэтому, чем раньше начать занятия с ребенком, тем больших успехов можно добиться в работе.

Темочки:

Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода, в ней следует учитывать следующие моменты:

Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем подражания.

Малыши с интересом исследуют сенсорные свойства окружающих предметов: открывают и закрывают, бросают, трогают, нюхают, пробуют на вкус. Но только с помощью взрослого ребенок узнает функциональное назначение предметов нашего быта – что ложкой едят суп, а лопаткой копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют.

Взрослый знакомит малыша с новыми играми, когда учит убаюкивать куклу, строить из кубиков, катать машинку за веревочку и т. д. Наблюдая за взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок усваивает новые навыки, учится говорить, обслуживать себя, становится более самостоятельным.

Таким образом, занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении.

В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы игры и обучения

Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. Детская непосредственность лежит в основе познания окружающего мира и общения с людьми. У малышей еще не сформированы понятия: что такое хорошо, а что такое плохо, как можно себя вести, а как нельзя и др. Обучение малышей возможно только в том случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. Такого эмоционального подъема можно достичь только в игре. Сознательное отношение к обучению появится позже – в старшем дошкольном возрасте. А пока… если малышу неинтересно, он просто отвернется или уйдет.

Из этого следует, что элементы обучения необходимо вводить в специально организованные игры.

Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение.

Малыши любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т. д.) снова и снова. Это механизм обучения: чтобы навык закрепился, необходимо большое количество повторений, и чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений потребуется.

Предположение, что необходимо постоянно вносить разнообразие в игры и занятия ребенка, правильно для детей старшего возраста. А малыши более комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют более уверенно в ходе знакомых любимых игр.

Вывод: чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо многократное повторение пройденного.

Содержание материала должно соответствовать детскому опыту.

Материал для игр и занятий с маленькими детьми необходимо подбирать таким образом, чтобы его содержание соответствовало детскому опыту. Желательно использовать знакомые малышу ситуации. Например, игра с машинкой – дети видели машины на улице; игра «Киса, киса – брысь!» – дети видели и гладили кошку.

Если же предлагается новый материал, то предварительно необходимо дать ребенку новые представления. Например, игра «Курочка с цыплятами». Маленькие городские дети часто не имеют реального представления о домашних птицах, поэтому сначала нужно показать ребенку игрушки – курочку и цыплят – или картинки, немного рассказать об этих домашних птицах, а потом начинать играть.

Основные темы занятий – быт человека, животные и птицы, растения, сезонные изменения и погода и т. д. Одни и те же сюжеты закрепляются, уточняются, расширяются на разных занятиях. Повторное использование знакомых сюжетов в работе с маленькими детьми вполне оправданно и полезно.

Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала

Уровень сложности материала для занятий с детьми раннего возраста должен быть адекватен возрасту. Опыт работы показывает следующую тенденцию: педагоги склонны завышать уровень сложности материала и предъявляемых к малышам требований. Это можно объяснить тем, что взрослому человеку очень трудно занять позицию маленького ребенка. А ведь то, что очевидно и просто для ребенка старшего возраста, а тем более для взрослого, для малышей представляет серьезную задачу.

Следует также помнить, что если перед ребенком будет стоять непосильная для него задача, он заведомо оказывается в ситуации неуспеха. Малыш попытается выполнить задание, но у него не получится, и он быстро потеряет интерес. В этом случае будут разочарованы и ребенок и взрослый, а в следующий раз малыш может отказаться от попыток выполнения сложного задания.

Материал должен быть доступен для маленького ребенка, усложнение одного и того же задания происходит постепенно, от занятия к занятию (реализация принципа «от простого к сложному»).

Необходимо контролировать длительность занятия.

Следует учитывать тот факт, что внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно. Поэтому необходимо заранее планировать занятие таким образом, чтобы избежать переутомления ребенка и потери интереса к занятию. Каждая игра длится от 5–10 до 15–20 минут. При этом следует учитывать конкретную ситуацию и поведение детей на занятии: можно быстро свернуть игру, если дети устали, либо продолжить и расширить ее, если у малышей есть настроение и силы продолжать.

На занятиях с маленькими детьми не следует планировать длительные игры. Также во время занятия необходимо гибко варьировать длительность игр, в зависимости от ситуации, возможностей детей и их поведения.

Чтобы информация лучше усваивалась малышами, необходима четкая структура занятия: каждое занятие, каждая игра внутри занятия имеют начало, продолжение и конец. При этом начало и конец игры очень непродолжительны по времени (вступительные и заключительные реплики педагога). Продолжение игры включает основное содержание предлагаемого материала. При варьировании длительности игры мы манипулируем именно этой частью игры. И в случае короткого, и в случае долгого варианта игры не забывайте о вступительной и заключительной репликах, обозначающих начало и конец каждой игры.

Например, игра «Курочка и цыплята». Варианты начала игры – «Вот к нам пришли курочка и цыплята», или «Сейчас мы поиграем в „Курочку и цыплят“ и т. п. Варианты окончания игры – „Курочка с цыплятами пошли домой“ (курочка и цыплята уходят, „Курочка и цыплята прощаются – до свидания!“ и т. п. А вот продолжение может быть любым по содержанию и длительности в зависимости от поставленных задач.

Таким образом, игра должна иметь начало, продолжение и конец.

Необходима смена видов деятельности.

Смена видов деятельности, когда занятие состоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внимание малышей, увеличить продолжительность и эффективность занятия. Важно, чтобы подвижные игры сочетались со спокойными занятиями. Кстати, смена видов деятельности (например, умственной и физической) помогает увеличить работоспособность и у старших детей, и у взрослых.

Следовательно, каждое занятие должно включать несколько разноплановых игр, сменяющих одна другую.

Описанные занятия следует подбирать и использовать с учетом возраста детей, их возможностей и интересов. Необходимо чутко реагировать на отношение детей, улавливать их ответные реакции. В некоторых случаях следует поучиться у самих детей, которые предлагают интересные варианты развития игры, ее сюжета.

Необходимо сочетать четкое планирование занятия с гибкостью его проведения – отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до следующего занятия или ввести новый, незапланированный ранее элемент.

Необходимо специально позаботиться о том, чтобы знания и умения, которые дети приобрели во время занятий, активно использовались ими как на других занятиях, так и в повседневной жизни. Для этого надо держать близких в курсе событий – они должны знать о новых достижениях ребенка. Так как малыши порой ленятся, порой стесняются, а иногда просто забывают о том, чему научились, и в знакомой ситуации действуют привычным способом, нужно побуждать, поощрять, а иногда и требовать, чтобы ребенок действовал по-новому. Только в этом случае полезный навык быстрее закрепится.

Чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно их использовать в самых разных ситуациях.

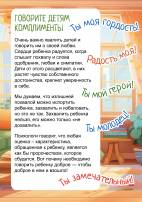

Малышам необходима положительная оценка их деятельности

В период обучения эмоциональная поддержка со стороны взрослого, положительная оценка достижений необходимы малышам. Поэтому нужно отмечать любые, даже самые скромные, достижения и успехи. В случае неудачи не акцентировать на ней внимание, а сказать, например: «Потом еще раз попробуем», «В следующий раз обязательно получится», «Ты старался, – молодец!».

Чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, нужно почаще их хвалить.

Занятия с детьми раннего возраста также имеют ряд особенностей:

Наличие эмоционального контакта между педагогом и ребенком.

Многое будет зависеть от того, насколько интересно организованы игры, насколько ребенок эмоционально вовлечен. Педагогу необходимо вызвать у ребенка доверие и добиться положительной мотивации ребенка по отношению к занятиям. Необходимо встать на позицию ребенка, научиться играть, быть эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в общении с малышом. Кроме этого, важно поощрять любое проявление ребенком активности, хвалить, побуждать к новым попыткам говорить. Это поможет избежать сопутствующих нарушению речи психологических проблем – нежелания говорить, боязни речи.

Прежде чем начинать работу собственно над развитием речи, надо подготовить ребенка. Прежде всего – игры на развитие подражания. Именно в таких играх ребенок учится получать важную информацию от другого человека. Также проводится работа по развитию у малыша слухового восприятия и дыхания, внимания и памяти, без должного уровня развития которых формирование речи также будет тормозиться.

Отсутствие у малышей активной речи не позволяет строить занятия на основе речевого общения. Взрослый берет на себя активную роль: ведет ребенка за собой – объясняет и показывает, задает вопросы и сам же на них отвечает, предлагает ребенку несколько вариантов ответов на выбор. При этом необходимо многократное повторение словесного материала, чтобы облегчить детям его усвоение и запоминание.

К речи взрослого также предъявляется ряд требований: говорить нужно простыми словами и фразами; речь должна быть чистая, без нарушений, взрослый дает только образцы правильной речи (недопустимо повторение за ребенком слов-заменителей); артикуляция должна быть четкой, дети должны видеть движения губ взрослого.

Ребенок 2–3 лет может заниматься продуктивно только тогда, когда ему по-настоящему интересно. Кроме этого, активизация речи детей требует наглядности и должна быть тесно связана с практической ситуацией. Всего этого можно добиться в игре.

Помимо интересного игрового сюжета, основанного на практическом опыте ребенка, в играх на развитие речи используются специальные приемы работы: паузы в речи педагога, использование жестов, договаривание ребенком слов и фраз и др.

Кроме вышесказанного следует принять во внимание некоторые особенности детей с нарушениями речи: возможны повышенная утомляемость, невнимательность и др.

Прежде чем приступить собственно к занятиям по развитию речи, необходимо установить эмоциональный контакт с ребенком. В случае, когда ребенок 1,5–3 лет использует в активной речи лишь несколько аморфных слов, вопрос установления контакта может стать проблематичным: часто только очень близкие люди могут разобрать произношение этих слов, понять их смысл. Добиться доверия ребенка в этом случае педагогу помогают игры для самых маленьких – эмоциональные игры.

С точки зрения детской психологии первой формой общения становится для малыша именно эмоциональное общение со взрослым человеком. И лишь позже появляются другие виды взаимодействия с людьми – деловое и личностное, общение со сверстниками.

Обычно маленькие неговорящие дети живо откликаются на эмоциональные игры, в которых инициативу берет в свои руки взрослый. Это можно объяснить тем, что такие игры часто знакомы детям, просты в исполнении и любимы детьми. Кроме этого, в эмоциональной игре от ребенка не требуется проявления активности, тем более не ставится задача что-то говорить, повторять за взрослым. А если учесть, что очень часто малышей, отстающих в речевом развитии, мучают требованиями «Скажи!», «Повтори!», такую ненавязчивую форму взаимодействия ребенок воспринимает с благодарностью и с радостью откликается на предложение поиграть.

Не следует рассматривать проведение таких игр как шаг назад в развитии ребенка. Ведь в данном случае цель игры – это не развитие и обучение ребенка, а эмоциональное общение, налаживание контакта между ребенком и взрослым.

При проведении эмоциональных игр следует соблюдать постепенность: не следует уже при первом знакомстве с ребенком использовать в играх телесный контакт («Качели», «По ровненькой дорожке»). Описанные ниже варианты игр приводятся в такой последовательности:

знакомство;

игры с использованием игрушек и предметов;

контакт руками;

телесный контакт.

Кроме этого, игры, направленные на формирование общения, требуют соблюдения нескольких условий:

Во-первых, взрослый проявляет большую заинтересованность в игре, активно организует взаимодействие с ребенком, прилагает усилия, чтобы увлечь ребенка игрой;

Во-вторых, взрослый сопровождает игровые действия комментариями, описывая словами все этапы игры; речь эмоционально насыщенная, четкая, немногословная, взрослый говорит спокойным или веселым голосом нормальной громкости. Во многих играх используются стихотворения и потешки. При этом следует выбирать небольшие по объему стихотворные тексты с простым, понятным и конкретным, но интересным ребенку раннего возраста содержанием;

В-третьих, взрослый делает всё, чтобы создать во время игры комфортную, теплую атмосферу: ведет себя доброжелательно, улыбается, поддерживает проявления ребенком инициативы, подбадривает;

В-четвертых, взрослый внимательно следит за ходом игры, контролируя ее начало, продолжение и конец: игра начинается, когда ребенок отдохнувший, в хорошем настроении, продолжается, пока ребенку интересно, и заканчивается при первых признаках усталости и потери интереса с его стороны;

В-пятых, эмоциональные игры, направленные на развитие общения со взрослым и установления с ним контакта, проводятся индивидуально (один взрослый – один ребенок).

Подражание является одним из основных способов усвоения общественного опыта маленьким ребенком. Путем подражания он осваивает бытовые и игровые навыки, овладевает речью. Так, ребенок повторяет происходящие у него на глазах движения или действия взрослого, пытается воспроизвести услышанную из его уст речь. При многократном повторении движения и слова постепенно закрепляются в сознании ребенка и превращаются в навыки – теперь это его собственные действия, жесты, речь.

Учитывая механизм подражания, очень важно обеспечить ребенку правильную речевую среду: если маленький ребенок, начинающий говорить, тесно общается со взрослым, имеющим нарушения речи, то эти нарушения могут закрепиться в речи ребенка, даже несмотря на то, что у самого малыша есть все предпосылки для правильного развития речи.

В основу перечисленных ниже игр положена следующая классификация игр для развития общего подражания:

Игры со стихотворными текстами. Это игры, в которых тексты стихотворений поэтапно сопровождается определенными, соответствующими сюжету действиями.

Подвижные игры. Игры с использованием разнообразных движений. Обычно проводятся в группе, сопровождаются четкими инструкциями. Сюда же можно отнести игры на детской площадке – обучение детей умению качаться на разных видах качелей, съезжать с горки, пользоваться спортивными снарядами (лазать по лестнице, висеть на перекладине и пр.). Параллельно решается задача развития двигательной сферы детей.

Игры с игрушками и предметами. В этих играх взрослый учит ребенка выполнять определенные, социально закрепленные за предметами и игрушками, действия – игровые (куклы, мячи, кубики, действия с орудиями (лопатка, ложка, сачок) и др.

Играя с детьми, необходимо соблюдать правила речевого сопровождения. Во-первых, речевые инструкции должны быть четкими, понятными детям. Во-вторых, стихотворения, которые используются в игре, не должны быть слишком длинными (лучше, если взрослый выучит их наизусть, их содержание должно быть конкретным, понятным и интересным для детей раннего возраста, без излишней образности. В-третьих, речь педагога должна стать образцом для подражания: эмоционально насыщенная, четкая, немногословная, взрослый говорит спокойным энергичным голосом нормальной громкости.

Развитие делового общения с взрослым.

Деловое общение – это взаимодействие двух и более людей, преследующее определенную цель (или цели). Посредством делового общения становится возможным договориться об организации общей деятельности: о распределении ролей, об используемых предметах и инструментах, о последовательности необходимых действий и прочем. Именно деловое общение помогает совместными усилиями достичь общего результата.

Во взрослой жизни деловое общение представляет собой переговоры, как предварительные, так и сопровождающие этапы общей деятельности. Ведение переговоров требует опыта, психологической подготовки, умения производить благоприятное впечатление на людей и других качеств и навыков. Можно говорить о том, что навыки делового общения во многом определяют успешность ведения дел.

Представляется очень важным дать ребенку положительный опыт делового общения уже в детстве. Ведь большинство знаний и умений в этом возрасте закладывается на уровне подсознания, однако эти знания оказывают самое непосредственное влияние на всю последующую жизнь ребенка.

В соответствии с выведенными возрастной психологией закономерностями, у ребенка в первую очередь развивается общение с взрослым, и лишь по достижении определенного возраста (после трех лет) дети учатся договариваться между собой. Причем, с взрослым ребенок сначала общается на эмоциональном уровне, затем возникает и развивается деловое общение.

Основным средством общения между людьми является речь. Именно с помощью речи люди могут понять друг друга и договориться о важных вещах. Если же этот основной канал коммуникации нарушен, то участники общения сталкиваются с различной степени трудностями. Многие из нас имели возможность прочувствовать на себе эти трудности, когда, попадая за границу, вынуждены были общаться с местными жителями, не зная их языка. Возникновение неловкости, замедление, усложнение общения, часто снижение мотивации общения или его полная невозможность имеют место и в ситуации общения с глухим или человеком, имеющим тяжелую форму заикания. Во всех перечисленных выше случаях требуется много сил для взаимопонимания и достижения цели.

Подобные трудности возникают при общении с маленьким неговорящим ребенком. Взрослый в этой ситуации вынужден брать активную роль на себя – рассказывать, объяснять, показывать, задавать вопросы, предлагать различные варианты взаимодействия. А вот малыш еще не умеет объяснить другому человеку свои идеи и пожелания, дать понять, с чем он согласен, а с чем нет.

Однако ребенок предпринимает попытки донести до другого человека информацию, объяснить, чего он хочет в данный момент, – издает звуки, жестикулирует, показывает на предметы, ведет взрослого за собой и т. п. Но если после всех приложенных ребенком усилий его так и не понимают, он может начать сердиться, кричать и плакать или же обижается и замыкается в себе. К сожалению, если такой негативный опыт общения накапливается, это может наложить отпечаток на развитие личности ребенка. Именно поэтому взрослый должен очень внимательно и вдумчиво относиться к каждой ситуации, в которой ребенок проявил инициативу общения, и приложить все необходимые усилия к тому, чтобы ребенок был понят. С другой стороны, не следует забывать, что речь ребенка будет развиваться лишь при условии приложения с его стороны определенных усилий, поэтому не следует стараться предугадать любое желание ребенка. Из вышесказанного становится понятным, что поведение взрослого в ситуации делового общения с неговорящим ребенком требует гибкости и интуиции: взрослый одновременно побуждает ребенка делать усилия, но в ситуации, когда ребенок оказывается беспомощным, помогает ему.

Итак, деловое общение ребенка с взрослым – это взаимодействие, направленное на достижение совместной цели. Общая цель может быть задана самой ситуацией (например, в игре, либо ее определяет один из партнеров по общению. При этом как взрослый, так и ребенок может выступить с инициативой, и тогда другой играет роль помощника. Другими словами, общение происходит или на равных, или есть ведущий и ведомый. В работе с ребенком полезно применять разные виды взаимодействия, чтобы он мог побывать в разных ролях – партнера, помощника, ведущего.

Варианты помощи, которые можно использовать в ходе общения с ребенком, также могут быть разными. Выбирать подходящий вариант следует в зависимости от уровня речевого развития ребенка, от конкретной ситуации общения.

Важно не забывать о главной цели: диалог между ребенком и взрослым должен завершиться положительным результатом.