![]() Елена Фоменко

Елена Фоменко

Условия, способствующие развитию слышания мелодии и интонации в инструментальной музыке

▼ Скачать + Заказать документы

В ходе работы с детьми 5-7 лет выявлены два условия, которые должны помочь музыкальному руководителю сформировать у дошкольников слышание мелодии и интонации.

Первое. Чтобы дети ориентировались на интонацию и мелодию, им нужно усвоить определенную систему музыкального репертуара. Это произведения с яркой, выразительной интонацией.

Темочки:

- Консультации для педагогов и воспитателей

- Модель трёх вопросов. Образовательная технология

- Музыка. Работа музыкального руководителя

- Развитие детей. Материалы для педагогов

- Темочки

Второе. Методы и приемы, помогающие усвоению данного репертуара на музыкальных занятиях. Рассмотрим каждое из этих условий.

Что же собой представляет система музыкального репертуара в разделе «Слушание музыки»?

Для слушания предложен художественный и доступный детям по содержанию музыкальный репертуар. Он включает фольклор, классическую и современную музыку с её достаточно сложным языком. Начиная со 2-й младшей группы, дети знакомятся с народной и авторской музыкой разных эпох. Предпочтенье отдается небольшим программным пьесам, ярким интонационно, в которых преобладают изобразительные моменты. Но в тоже время детям предлагается и достаточно сложные произведения. Например, М. Мусоргский, «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки», П. Чайковский, «Вальс снежных хлопьев», «Подснежник», С. Рахманинов, «Итальянская полька» и другие. Задачи, которые ставятся в связи с ними, облегчаются: эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательная импровизация под нее (сотворчество с педагогом).

Некоторые музыковеды делят музыкальные произведения на те, в которых преобладают изобразительные моменты, и те, в которых преобладают выразительные моменты. Подобное разделение чисто условное, поскольку музыка всегда несет в себе прежде всего выразительное, эмоциональное начало. Поэтому и в произведениях с преобладанием изобразительных моментов ярко выражен выразительный, эмоциональный компонент. Более того, на сопоставлении контрастных настроений строится методика на подачи детям (дождик веселый – русская народная песня «Дождик» в обработке Т. Потапенко – и дождик грустный – в пьесе «Дождик» Н. Любарского).

Сочинения, которые вошли в раздел «Слушание музыки» для детей средней группы различны по масштабам и сложности музыкальных образов. Детям предлагаются и крупные симфонические произведения А. Вивальди, первые части концертов «Осень» и «Зима» из цикла «времена года», В. А. Моцарт, 1-я часть «Маленькой ночной серенады и другие интонационно яркие программные миниатюры» (А. Рюигрок, «Горе куклы», Ю. Наймушин, «Солнышко», Р. Констан, «Ослик» и другие). Произведения подобраны таким образом, что в ряде случаев позволяет объединить их сюжетными линиями. Например, пьесы Р. Констан «Разбитая кукла» и А. Рюигрок «Горе куклы»

Работу над каждой пьесой, музыкальным произведением, необходимо начинать с формирования умения различать настроения, чувства, выраженные композитором в музыке. Сообщается название пьесы, автор, а затем педагог предлагает внимательно послушать музыку и рассказать, какая она по настроению, какие чувства передает. Можно задать вопросы: «Было ли у вас когда - нибудь такое же настроение, как в этой музыке, и с чем оно было связано?; «Если бы вы были художниками, то какую картину нарисовали к этой музыке?», «Какие краски взяли бы?». Затем педагог дополняет ответы детей и исполняет пьесу вновь.

Далее (это может быть второе занятие) разбираются средства выразительности (темп, регистр, динамика, ритм, определяется их роль в создании образа. Музыкальный руководитель должен подвести детей к тому, что характер музыки передается определенным сочетанием выразительных средств. Если пьеса имеет несколько частей, то их количество необходимо связать с характером каждой части. Возможны вопросы: «Послушайте, сколько частей в пьесе, изменяется ли характер в музыке?», «Все ли время музыка звучит одинаково или настроение её меняется?». На третьем-четвертом занятиях анализируются интонация и мелодия. Важно, чтобы у детей закрепился навык слышания как выразительных, так и изобразительных интонаций, для чего необходимо познакомить их с интонационными признаками, характерными для того или иного музыкального образа. Например, дождик капающий, постукивающий, упругий; ветерок – пробегающий, веющий, дующий; вечер – напоминающий колыбельную песню («баю»); грусть, печаль ассоциируется со вздохом, стоном, капающими слезами и. т. д. При этом важно не только услышать пение птички или журчание ручейка, но и как поют, с каким настроением, то есть ощутить выразительность изобразительной интонации. Можно задать такие вопросы: «Что напоминает звучание этой пьесы?», «Слышали ли вы подобные звуки в природе?», «Что нарисовала музыка, какое время дня?» Целесообразность такой последовательности занятий обусловлена ещё недостаточным музыкальным и жизненным опытом детей 5-го года жизни. Что касается дошкольников 6-7 годов жизни, то количество занятий может быть меньшим (за счет имеющегося у них музыкального опыта) Рассмотрим второе условие

Эффективными методами организации ориентировки детей в этом репертуаре могут быть: организация восприятия целостного музыкального произведения; его вебральный анализ с точки зрения общего настроения и неспецифических и специфических средств музыкальной выразительности (В. В. Медушевский)

Организация восприятия музыкального произведения

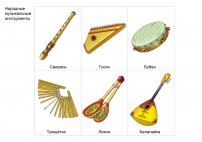

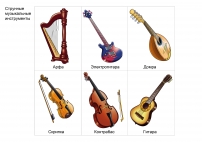

Первое знакомство ребенка с музыкой должно быть таким ярким, чтобы оно вызвало эмоциональный отклик и потребовало ещё и ещё раз её услышать. Особенно яркое воздействие на детей оказывает выразительное исполнение произведений педагогом. Музыка может звучать как в непосредственном исполнении, так и в записи. Если данное произведение написано для оркестра, то его обязательно надо прослушать в записи, учитывая, что звучание в оркестровом исполнении помогает полно почувствовать тембровое и динамическое богатство красок, услышать «голоса» различных инструментов. При прослушивании симфонической музыки внимание детей обращается на богатство оркестровых красок, тембр того или иного инструмента. Например, виолончели или скрипок в пьесе Ж. Ибера «Маленький белый ослик» (в записи дается два варианта тембровой интерпретации этой пьесы, клавесина в пьесе Л. Дакена «Кукушка»

Елена Фоменко | Все публикации

Елена Фоменко | Все публикации