![]() Светлана Глущенко

Светлана Глущенко

Речевое развитие у детей с ЗПР

▼ Скачать + Заказать документы

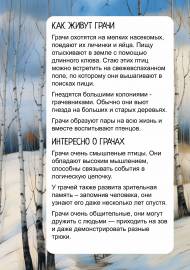

Дошкольный возраст является значимым этапом в психическом и

личностном развитии ребенка. Рассматриваемый возрастной период связан

не только с дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой

познавательной деятельности и личности ребенка, необходимой для его

успешного развития личности ребенка. В дошкольном возрасте у нормально

развивающегося ребенка происходят большие изменения во всем

психическом развитии.

Темочки:

- ЗПР. Задержка психического развития

- Консультации для педагогов и воспитателей

- Работа с особыми детьми, ОВЗ

- Развитие детей. Материалы для педагогов

- Развитие речи. Консультации для педагогов

- Темочки

Дошкольный возраст – стадия усиленного развития речи, это время

усвоения многообразными способами ее применения, разнообразными

функциями речи, время максимальной чувствительности к языковым

явлениям и инициативного экспериментирования элементами языка,

словотворчества. Повышение речевой активности инициировано

расширением сферы общения и сферы постижения мира. Ребенок

дошкольного возраста выходит за грани узкосемейной среды. Он общается с

малознакомыми людьми, с ним разговаривают и гости, и посторонние люди в

автобусе, и педагоги детских учреждений, студий, кружков и т. д. Он

общается со сверстниками, находит друзей и партнеров по играм,

договаривается с ними о замыслах и правилах действий. Все это предъявляет

требования к богатой, многообразной и точной речи, в противном случае

взаимопонимания не случится.

Развитие речи дошкольников происходит в различных

направленностях: «улучшается ее осмысление и практическое

использование; она делается базой преобразования всех психических

процессов и орудием мышления».

На протяжении всего дошкольного детства увеличивается словарный

запас ребенка: по сопоставлению с ранним детством словарь вырастает в три

раза. Словарь дошкольника содержит все части речи, он способен верно

склонять и спрягать. На стадии дошкольного детства ребенок изучает

морфологическую систему родного языка, усваивает сложные предложения,

союзы и др. Дошкольники предпочитают игровые упражнения со словами,

процесс словообразования, ритмизацию и рифмовку слов. Под воздействием

взрослых дошкольник постигает контекстную речь, требующую построения

речевого контекста, автономного от конкретной наглядной ситуации.

Зарождается и объяснительная речь, завязывающаяся в совместной

деятельности, когда необходимо представить содержание и правила игры и

т. д.

Значимая функция речи заключается в регуляции и планировании

деятельности. Осуществлять ее речь принимается в связи с тем, что

объединяется с мышлением ребенка.

Дошкольник не только постигает речь, но и обучается употреблять ею.

В первую очередь, речь представляется как средство общения.

Первоначально это ситуативная речь, то есть уведомление в конкретной

ситуации в отношении конкретных предметов в поле зрения. Она

понятна участникам предоставленной ситуации и необъяснима для

посторонних. В подобной речи немало местоимений. С увеличением

диапазона общения дошкольник принужден разъяснять повествование, и

указательные местоимения сопутствуют названием предметов.

Понемногу речь делается контекстной и объяснительной, хотя в узкой

сфере применяется и ситуативная речь. Контекстная речь довольно полно

обрисовывает ситуацию с тем, чтобы она была ясной без ее прямого

восприятия. В развитии контекстной монологической речи значительную

роль исполняет слушание и пересказ книжных текстов, овладение

культурными образцами языка. Дошкольник принимается предъявлять

требования к самому себе и стремится соблюдать их при построении речи.

Изучая законы построения контекстной речи, дошкольник не

прекращает употреблять ситуативную речь. Ситуативная речь не

обнаруживается как речь низшего ранга. В ситуации естественного общения

ее употребляет и взрослый. По истечении времени дошкольник принимается

все более точно и к месту употреблять то ситуативную, то контекстную

речью в зависимости от условий и характера общения.

Контекстной речью дошкольник завладевает под воздействием

регулярных занятий. На занятиях в детском саду дошкольникам случается

излагать более абстрактное содержание, чем в ситуативной речи, у них

зарождается надобность в новоиспеченных речевых средствах и формах,

которые дошкольники постигают из речи взрослых. «Дошкольник в данной

направленности производит только самые первые шаги. Дальнейшее

развитие контекстной речи проистекает в школьном возрасте»

В старшем дошкольном возрасте у ребенка появляется надобность

растолковать ровеснику содержание будущей игры, конструкцию игрушки и

многое другое. Нередко даже небольшое недопонимание ввергает детей во

взаимное неудовольствие говорящего и слушателя, в конфликты и

недопонимания. Объяснительная речь вызывает установленную

последовательность изложения, выделения и установки ключевых связей и

взаимоотношений в условиях, которых собеседнику необходимо осмыслить.

Дошкольник подмечает неверные звуки в собственной речи, и

сердится, если повторяют его произношение в дразнилках. Отработка звуков

происходит как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Нередко

верный звук появляется как бы «безотложно, случайно, хотя этому

предшествовали напрасные попытки повторить его правильно» .

Чистота звуков к 6 годам один из центральных показателей школьной

зрелости.

Одновременно с функцией общения, речь получает функцию средства

мышления. В дошкольном возрасте данная речь убывает, преобразуется во

внутреннюю и в данной форме сохраняет свою планирующую функцию. В ее

содержании констатация сделанного становится менее выражена, при этом

более выражено планирование действий. Планирующая функция речи -

существенный показатель речевого развития ребенка дошкольного возраста.

Таким образом, развитие речи – сложный процесс освоения словарного

и звукового состава и грамматического строя языка, развитие вербального

общения и вербального мышления, зарождения внутреннего речевого плана

действии и начало анализа языковой реальности.

У детей с задержкой психического развития развитие речи значительно

различается развития обычно развивающихся детей. Отставание в развитии

речи обнаруживается у них в младенческом возрасте и имеет продолжение в

раннем детстве. Таким образом, при переходе в дошкольный возраст у них

отсутствует готовность к ее освоению. Часто не выработаны такие

предпосылки речевого развития, как «предметная деятельность, интерес к

окружающему, развитие эмоционально-волевой сферы, в частности

эмоционального общения со взрослыми, не сформирован фонематический

слух» .

Некоторые дети с задержкой психического развития еще не говорят не

только к началу дошкольного возраста, но и к 4 – 5 годам. С точки зрения

развития речи, детей с задержкой психического развития можно

рассматривать, как категорию неоднородную. Среди них существуют

дошкольники, которые совсем не владеют речью, дошкольники, которые

владеют маленьким объемом слов и простых фраз, дошкольники, у которых

формально хорошо развита речь. Но, их всех связывает ограниченное

осмысление обращенной речи, «привязанность к ситуации, с одной стороны,

и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает истинных

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным

источником передачи ему знаний и сведений».

Нередко у дошкольников с задержкой психического развития

существуют несовершенства в произношении и различении некоторых

звуков. При этом исследования передают, в границах житейских

необходимостей и задач устная речь детей старшего дошкольного возраста с

ЗПР удовлетворяет их потребность в общении. При этом следует обозначить

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства детей

старшего дошкольного возраста с ЗПР. Подчеркивая их весьма низкую

речевую активность, а также следует допустить, что данная нечеткость речи

объединена с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие

недостаточной речевой практики.

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и

грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно

страдает связная речь. Одним из типичных свойств обнаруживается при этом

стойкое нарушение согласования числительных с существительными.

Словарный запас в пассивной форме существенно выше активного, но

это имеет отношение, обычно, при восприятии отдельных изолированных

слов, и то не всегда. Есть слова, которые дошкольник с ЗПР способен

произнести к какой – либо картинке, предмету, но не осмысливать, когда их

произнес иной человек за пределами стандартной ситуации. Данное

доказывает то, что у дошкольников с ЗПР продолжительно сохранено

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова детей старшего

дошкольного возраста с ЗПР намного меньше, чем у дошкольников того же

возраста в норме.

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность

восприятия приводят к тому, что речь взрослого либо часто совсем не

понимается ребенком с задержкой психического развития, либо понимается

неточно и даже искаженно.

При этом слово взрослого способно обладать в организации

деятельности дошкольника с ЗПР значительной ролью. Оно способно

завладеть его вниманием, сориентировать деятельность, и может выдвинуть

ребенку нетрудную задачу. При этом необходимо не забывать, что не нужно

употреблять изолированную словесную инструкцию, ее следует совмещать с

образцом, показом, совместными действиями взрослого и дошкольника на

протяжении всего дошкольного возраста.

Задержка в развитии грамматического строя проявляется в том, что

дошкольники, конструируя предложения, создают их чрезвычайно просто и

совершают немало ошибок: нарушают порядок слов, не согласуют

определения с определяемыми словами, рассказ по картинке замещают

примитивным перечислением изображенных на ней предметов. «Эти

недостатки время от времени выявляются и в спонтанной речи детей, но в

монологической речи (пересказ прослушанного текста, устное сочинение на

заданную тему) они попадаются несколько чаще» .

Задержка в развитии контекстной речи, как и отставание во всем

речевом развитии, обнаруживается у детей с задержкой психического

развития как вторичный дефект, результат недостаточности аналитикосинтетической деятельности, низкого уровня познавательной и особенно

речевой активности, несформированности мыслительных операций. Оно

обнаруживается не только в несовершенстве экспрессивной речи, но и в

трудностях понимания детьми отдельных грамматических конструкций.

Немалые проблемы испытывают дошкольники с задержкой психического

развития в понимании отношений, передаваемых формами творительного

падежа, атрибутивных конструкций родительного падежа, структур с

необычным порядком слов, сравнительных конструкций. Существенные

проблемы вызывают у детей овладение некоторыми формами выражения

пространственных отношений.

Следует подчеркнуть, что все отмеченные недостатки обнаруживаются

не в одинаковой степени у всех дошкольников с задержкой психического

развития. Есть дети, у которых «отставание в речевом развитии выражается

незначительно, но есть и такие, у которых оно проявляется особенно сильно,

и их речь приближается к характерной для умственно отсталых детей,

которым такие задания, как рассказ по сюжетной картине или на заданную

тему, совершенно недоступны». В таких случаях возможно

допустить присутствие сложного дефекта – комбинирования задержки

психического развития и первичного нарушения речевого развития.

Без специального обучения у детей с задержкой психического развития

не развивается возможность регулировать деятельность с помощью

собственной речи: наблюдается в отдельных случаях сопровождающая речь,

но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. «Сопровождающая

речь часто производит впечатление не отнесённой, в ряде случаев

наблюдается эхолаличная речь» .

Речь у детей с задержкой психического развития может быть настолько

слабо развита, что не может осуществлять функцию общения. Недоразвитие

коммуникативной функции речи «не компенсируется и другими средствами

общения, в частности мимико – жестикуляторными; амимичное (лишенное

мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных

стандартных жестов отличают детей с задержкой психического развития от

без речевых детей и от детей с другими нарушениями (с нарушениями слуха,

с моторной алалией)».

В результате к школьному возрасту

необученные дети с задержкой психического развития приходят с

существенным речевым недоразвитием.

Итак, дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и

формирования речи у детей с задержкой психического развития. При

задержке психического развития отмечается позднее начало речи, скудный

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени : это может быть

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетикофонематического или лексико-грамматического недоразвития.

Светлана Глущенко | Все публикации

Светлана Глущенко | Все публикации