![]() Михальцова Ольга Павловна

Михальцова Ольга Павловна

Занятие по развитию речи по ФГОС во второй младшей группе

▼ Скачать + Заказать документы

"Развитие речи по ФГОС во второй младшей группе"

Речевое развитие является важнейшим средством коммуникации между людьми; развитием связной, грамматически правильной речи; развитие правильной культуры речи, восприятия информации на слух; знакомством с книгой; формирование навыков построения предложений.

На занятиях во второй младшей группе продолжается работа по

-совершенствованию звуковой культуры речи

-совершенствованию грамматической правильности речи

-воспитанию интереса к художественному слову

Речевое развитие детей 3-4 лет

Всё что развивали в первой младшей группе мы продолжаем использовать во второй младшей группе, конечно учитывая, что они меняются с возрастом.

То есть совершенствуем звуковую культуру речи, грамматическую правильность речи и воспитываем интерес к художественной литературе.

Как организуются занятия

Занятия по речевому развитию состоят

-из одной части

-комбинированно

Допустимо проводить занятия не только лишь по развитию речи, как одной части, но и комбинированно, то есть развиваем речь и на других занятиях. В индивидуальной деятельности.

Например, учим стихотворение и одновременно совершенствуем грамматическую правильность речи.

Как удержать внимание детей на занятии?

-методика ответов на вопросы хором,

-использование демонстрационных материалов (игрушки, картинки, настольный театр)

-обучение с игрой

Чтобы удержать внимание детей, занятие проводим с игрой, чередуем хоровые и индивидуальные ответы, используем различные демонстрационные материалы.

Такие дети общаются с педагогом 3-5 мин, как бы продолжая закончившееся игрой занятие теми же игрушками

Что делать с детьми, которые хуже усваивают материал

Существует такой подход, когда педагог продолжает рассматривать игрушки, использованные на занятии, уже после его окончания, так как малоактивные дети охотнее отвечают на вопросы именно в это время. На это выделяется ещё 3-5 минут.

-Детей усаживают так, чтобы они не мешали друг другу.

-Легко возбудимых ребенок чередуется с уравновешенным.

-Не стоит предлагать детям поднимать руку и вставать.

Столы расставляют таким образом, чтобы было видно воспитателя и демонстрируемый материал

-Столы стоят отдельно

-В ряд

Используемые приемы словарной работы с предыдущей возрастной особенностью.

Педагог во второй младшей группе использует такие приёмы словарной работы, как рассматривание предмета, исследование качеств, сочетание показа предмета с действиями, повторение нового слова многократно. Как и в первой младшей группе мы, сочетаем показ предмета с активными действиями ребёнка по его обследованию (ощупывание, восприятие на слух, различение по вкусу, запаху). Например, педагог показывает игрушку и говорит: «Посмотрите, какие высокие лапки у собаки. Мне кажется, что они больше, как у Андрюшиной лошадки. Проверим?»

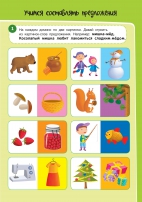

- Д. Игра «На группировку знакомых детям предметов: посуды, одежды, игрушек, мебели, овощей.»

- Д. Игра «Не ошибись!»

-Д. Игра «Что изменилось?» что находится справа, слева, спереди, сзади, перед, позади предмета.

-Занятие «У матрешки-новоселье» игра на определение цветов и оттенков.

-Проблема названия предметов в Им. п., Род. п., ед. ч., и мн. ч. Решаются на уровне бытовых процессов

Используемые дидактические игры

На занятиях по развитию речи также педагог использует различные дидактические игры, особенно в первой половине года обучения.

Например (игра «Будь внимателен!», воспитатель показывает картинки: груши, яблоки, апельсин и говорит: это фрукты. А покажи мне картинку, где нарисован овощ.

-Отрабатываются все звуки кроме шипящих (ж, ш, ч, щ, сонорных (р, л, то есть те, которыми дети владеют хорошо.

-Отрабатываются хорошо произносимые звуки для предпосылки произношения более сложных звуков (например, плотно смыкать губы – «м», «п», «б»; из «и» - «з», изучение звуков «т», «д», «н» позволит научится произносить звуки «ш», «ж» и т. д.)

Звуковая культура речи

Во второй младшей группе уже отрабатывают чёткое произношение почти всех звуков родного языка. Исключаются только шипящие и сонорные, так как они наиболее трудные для произношения в этой возрастной группе. В будущем чёткое произношение «простых» звуков позволит научиться выговаривать наиболее «трудные» звуки.

Этапы формирования звукопроизношения

-Подготовка артикуляционного аппарата (гимнастика)

-Уточнение произношения звука

-Закрепление звука в словах и фразовой речи.

Как же вытащить из ребёнка нужные нам звуки? Хорошо поможет метод звукоподражания. Уточнение произношения звука: как лепечет ребёнок а-а-а, сигналит паровоз - у-у-у, ревёт медведь - э-э-э, ф-ф-ф – ёж и т. д. Также произносим хором и индивидуально. «А теперь, как сигналит Олин, Петин паровоз?»

Игры «Волшебный кубик», где на гранях кубика наклеены картинки: малыш, паровоз, пароход, жеребёнок и другие. Вместе с воспитателем приговариваем: «кубик вертись, крутись, на бочок ложись». Вниманию детей предлагается одна из картинок.

Далее на третьем этапе закрепляем звуки в словах и фразовой речи (через игры инсценировки, использование стихотворных строк, чтение небольших новых программных произведений, повторение детьми слов из рассказа педагога, повторение чистоговорок)

Усвоение морфологических средств языка

Дети в этом возрасте часто путают окончания (ежей – ежов, обезьян -обезьянов)

Можно отработать окончания с помощью договаривания, дидактического упражнения «что одно, а чего много?»

Особое внимание к существительным, обозначающим детёнышей животных (котят, цыплят, посуды, «назови ласково», задания на сочетание существительного с прилагательным (мой домик, мою книжку, моё ведёрко, дай белого щенка)

Дети данного возраста часто путают морфологию слов в именительном, родительном и винительном падежах множественного числа. Поэтому отрабатываем правильное употребление окончаний: (дети вместо ежей – говорят ежов, обезьян -обезьянов).

Также поможет развивать более сложные построения предложений у детей:

-рассказ ребёнка об увиденном (в парке, на прогулке и т. п.)

-договаривание предложений за педагогом (Очень мамочку люблю, потому что она)

-рассматривание сюжетных картин (Таня взяла совок, чтобы насыпать песок)

Совершенствование синтаксиса (построения предложений)

В этом возрасте дети часто неправильно строят предложения, часто не проговаривают союзы. Поэтому педагог подсказывает им, как лучше построить фразу, поправляет их.

-Обучение детей понимать вопросы и отвечать на них

-Обучение детей задавать вопросы с возможностью развёрнутых высказываний

-Воспроизведение ребёнком отрывка из сказки (как сможет)

-Активное участие в фиксированном диалоге («Кисонька – мурысонька»)

-Рассматривание сюжетных картин (специально подготовленных для детских садов)

Подготовка детей к овладению монологической речью

В этом возрасте проводится только подготовительная работа к овладению навыком рассказа.

Ребёнок в возрасте 3-4 года уже знает много слов, некоторое уже строят сложные предложения, но в детском саду мы не ставим цель научить рассказыванию, но уже на этом этапе проводится подготовительная работа через обучение детей…

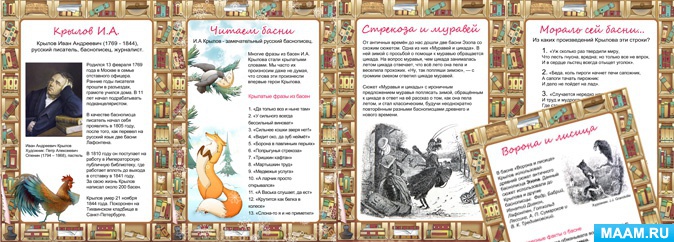

Приобщение детей к художественной литературе

В книжном уголке рекомендуется наличие 6-7 книг (программных, внепрограммных, природоведческих)

-Книги должны быть иллюстрированы

-Особо рекомендуются русские, народные сказки, народные песни, в которых ребёнок и слушатель, и зритель и участник

-Можно использовать те же сказки и песенки, что использовались с первой младшей группы («Жили у бабуси», «тили-бом»)

Нужно помнить, что у детей слишком маленький жизненный опыт, чтобы подробно спрашивать о прочитанном. Нужно просто спросить: «про кого сказка?», «кто там ещё был и что делал?»

Читать различные рекомендуемые произведения желательно ежедневно: с одними – на занятиях, с другими во время игр и быту.

Развитие речи неразрывно связано с изучением материалов художественной литературы. Рекомендуется всегда иметь 6-7 иллюстрированных книг в наличии. Рассказывать нужно по иллюстрациям, чтобы «дух захватывало», а потом спрашивать, какая картинка понравилась и почему. И помочь рассказать всё по картинке.

Развитие речи у детей в детском саду это не только лишь проведение занятий по развитию речи в отведённое время. Воспитателю нужно при каждом удобном случае (в быту, во время наблюдений, на занятиях: при рассматривании предметов, картин, бесед по прочитанному произведению) подсказывать детям, как правильно выговаривать окончания, употреблять разные слова, строить предложения.