![]() Ольга Полетаева

Ольга Полетаева

Консультация по воспитанию детей раннего возраста

▼ Скачать + Заказать документы

9 принципов воспитания от многодетной мамы

Так что такое раннее развитие?

В головах многих раннее развитие — это развитие каких-то навыков, которые в данном возрасте у большинства ещё не развиты. Причём желательно, чтобы эти навыки было легко продемонстрировать окружающим: раннее чтение, счёт, набор энциклопедических знаний, иностранные языки — всё это гораздо легче измеряемые и заметные штуки, чем, например, раннее умение решать какие-то логические задачи, делать выводы или справляться с препятствиями.

Темочки:

- Воспитание детей. Материалы для педагогов

- Воспитание ребенка. Консультации для родителей

- Консультации для педагогов и воспитателей

- Консультации для родителей

- Младшая группа

- Темочки

На самом деле раннее развитие — это просто как можно более раннее (не раньше других, а просто как можно раньше) гармоничное развитие самых разных зон мозга (стимуляция образования нейронных связей, если быть точнее) при помощи различных видов деятельности и различных инструментов и методик. Это всё.

Вот девять простых, логичных и незатратных принципов успешного раннего развития, которые я вывела для себя из многочисленного найденного, прочитанного, изученного на тему раннего развития и из немаленького уже личного опыта. Делюсь, может, кому-то будет полезно.

Раннее развитие. Методика без методик

1. Обеспечиваем базовые потребности, без этого говорить о развитии неразумно. К ним психолог Людмила Петрановская (и я с ней совершенно согласна) относит голод, холод и привязанность.

Если с первыми двумя всем всё понятно, и родители спешат удовлетворять их наперёд и с избытком, то третья (тактильный контакт, «кожный голод») базовой обычно не считается. И даже считается почему-то вредной: будешь много обнимать-таскать — разбалуется, так всегда и будет на тебе висеть! Ему не надо, он просто манипулирует! За-чем! Зачем, если ему не надо! Мир невозможно интересен, и дитю не сдались ваши «на ручки», если он этим сыт, удовлетворён. А вот если вечно «недокормлен» объятиями, вечно получает это урывками и с упрёками — не до развития ему, представьте и поймите, ему бы базово насытиться.

2. Обогащённая среда. Обустроим пространство вокруг малыша так, чтобы у него был визуальный и тактильный доступ к максимально возможному количеству предметов, вещей, фактур.

Нет, совсем не обязательно закупать для этого дорогущие развивающие пособия и игрушки: бабушкины моточки, крышечки, баночки, бусинки, папины инструменты, мамина косметика, мебель, книги, посуда, карандаши, вода из-под крана, лёд из морозильника, крупы, тесто, разных форм и размеров овощи, выключатели, пульты, другие кнопки, земля из цветочных горшков и пушистая кошка с шершавым тёплым языком — неужели вы думаете, что обычная квартира или прогулка во дворе может подарить вашему малышу меньше ощущений и наблюдений, меньше поводов для анализа, сравнения и других размышлений или меньше идей для занятий и игр, чем специально оборудованные комнаты Монтессори?

3. Как можно более ранняя свобода и самостоятельность (нет, после 18 — это не ранняя). Позволяем малышу выбрать, добраться, потрогать, открыть, попробовать, сломать, упасть, уколоться, удариться, рассыпать, пролить, размазать, разбить, прищемить и даже обжечься и порезаться, выбирать занятия, их длительность, предметы для взаимодействия, место и способы — естественно, подконтрольно, естественно, в разумных безопасных пределах, но по возможности максимально.

Да, страшновато, да, жалко. Но во-первых, пусть уж все неприятности лучше произойдут под нашим контролем, чтобы малыш как можно раньше делал выводы об опасности и коварности мира вокруг. А во-вторых, вы не представляете, как набитая шишка стимулирует нейронные связи: тут тебе и вывод, и анализ, и планирование, и сравнение, и пространственное мышление и мотивация, ох.

Грузинский зоолог Ясон Бадридзе в своём рассказе о жизни среди волков (интереснейшая, кстати, история, почитайте) говорит о том, что волчата, выросшие в обедненной среде (пустые клетки, и позже помещённые в обогащённую среду, уже не могли догнать в сообразительности своих собратьев, выросших в специальных клетках, в которых им с рождения постоянно приходилось просчитывать оптимальный путь между корягами, камнями, впадинами, водой и другими препятствиями.

Да, дети не волчата, но сидение в стерильном, мягко-безопасном и однообразном уголке даже с кучей крутых и развивающих дозволенных игрушек (и даже с посещением два раза в неделю «настоящего» развивающего пространства где-то в специальном центре) — это минимум развития. Минимум. Даже если там где-то в этих уголках и центрах продуманные кубики и сортеры, даже если там про буквы и счёт.

4. Много общения. (Этого, кстати, на мой взгляд, маловато во всех методиках). Много и обо всём говорим с малышом, сначала просто комментируя свои действия, напевая, рассказывая стихи и истории, потом отвечая подробно и с интересом на все вопросы, расспрашивая. Говоря, всегда помним о том, что ребёнок не объект обучения, а обучающийся субъект: всегда обратная связь, всегда побуждение к выражению личных мыслей и чувств малыша, его впечатлений и выводов. Всегда готовность принять их важность.

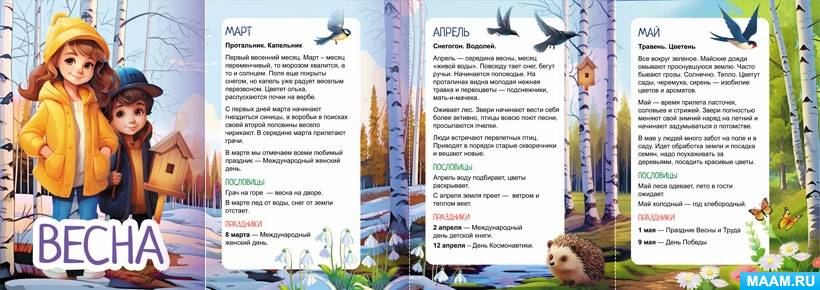

5. Совместная деятельность. Готовить еду, возиться с тестом, мыть посуду, чинить комп, забивать гвозди, развешивать бельё, копаться в грядках, пылесосить, рисовать и сочинять музыку — во всём этом очень неудобным, но очень важным помощником может быть уже шести- семимесячный малыш, не говоря уже о более старших детях. Тут органично и естественно впишутся и счёт, и буквы, и другие «интеллектуальные» штуки. Но и просто любой новый опыт, любая новая деятельность — это куча новых нейронных связей. Чём раньше, тем больше.

6. Разнообразие впечатлений. Конечно, водить ребёнка по музеям, театрам и выставкам ради галочки в графе «полезные впечатления» — занятие сомнительной продуктивности. Но если посещать их с искренним собственным интересом, с обязательным обменом впечатлениями и мыслями (тут, кстати, и совместная поездка на рыбалку, и в лес по грибы, и просто прогулка во дворе, и совместный просмотр мультфильма или фильма — впечатления не менее полезные, то переоценить эффект этого пункта для гармоничного развития сложно.

7. Готовность к потерям. Понимать, что целостность драгоценного порядка, игрушек и часто абсолютно всех вещей вокруг всегда под угрозой, если мы взращиваем свободную, любопытную, склонную к экспериментам личность.

Конечно, не устаем объяснять про бережное отношение к продуктам труда, про уважение к чужой собственности и приучаем к порядку, но понимаем, что слишком бурная негативная реакция, наказание по поводу разобранной на винтики машинки может навсегда отбить всякое любопытство к миру и желание экспериментировать. Лучше покупать игрушки подешевле и быть готовым к тому, что кукла может быть сильно подстрижена, а паровозик разбит в пух и прах (я проверил, ма, он был непрочный, чем превращать жилище в музей игрушек, а ребёнка в их смотрителя.

8. Игра. Игра в жизни ребёнка настолько важна, что право на неё закреплено в Декларации о правах ребёнка, об этой, тоже базовой потребности знают все, много говорить о ней не буду. Игра всегда, игра везде, игра на суше и в воде — ребёнок познает мир и жизнь через неё, и если ваши развивающие занятия чрезвычайно серьёзны и лишены всего игрового или если из-за них у ребёнка не остаётся времени на ежедневное бесполезное и бесцельное дуракаваляние

9. Индивидуальный подход. Давайте помнить, что мы с вами не скульпторы, а дети — не пластилин. Садовники. Только садовники.