![]() Елена Морозова

Елена Морозова

Связь двух ведущих дисциплин, сольфеджио и музыкальной литературы, в работе над музыкальными сказками

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа поселка Северного»

Методическая разработка

преподавателя теоретических дисциплин

МБУ ДО «ДМШ пос. Северного» г. Воркуты

Морозовой Елены Николаевны

на тему:

«Связь двух ведущих дисциплин

музыкально-теоретического цикла –

сольфеджио и музыкальной литературы

Публикация «Связь двух ведущих дисциплин, сольфеджио и музыкальной литературы, в работе над музыкальными сказками» размещена в разделах

- Музыка. Работа музыкального руководителя

- Музыкальные сказки. Сценарии

- Писатели для детей. Все писатели от А до Я

- Соль. Изучаем соль

- Чтение, детская литература

- Темочки

в работе над музыкальными сказками».

Воркута

2018

«Связь двух ведущих дисциплин

музыкально-теоретического цикла –

сольфеджио и музыкальной литературы

в работе над музыкальными сказками».

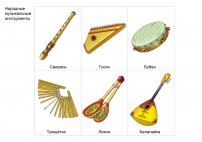

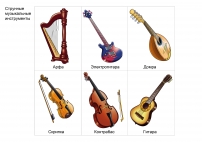

Одной из самых интересных форм совместной работы педагогов с детьми в музыкальной школе является постановка музыкальных сказок. Это очень интересный и увлекательный вид деятельности, способствующий развитию музыкальных и творческих навыков, самовыражению учащихся. В плане межпредметных связей музыкальная сказка представляет собой объединение в единое целое самых разных дисциплин. Так, вокальные партии выучиваются педагогами на уроках сольфеджио, музыкальные жанры, используемые композиторами в той или иной сказке, изучаются детьми в курсе музыкальной литературы. Добавим также основы сценического мастерства, придумывание вместе с детьми костюмов, декораций, грима, причёсок и т. д., — и мы выходим на связь с параллельными видами искусства и дисциплинами, напрямую в музыкальной школе не затрагиваемыми.

Цель данной работы – проследить связь двух ведущих дисциплин музыкально-теоретического цикла – сольфеджио и музыкальной литературы в работе над музыкальными сказками.

Музыкальные сказки позволяют ознакомить детей с особенностями музыкального языка и средствами выразительности на достаточно раннем этапе обучения. Весь материал сказок – песни, ансамбли, хоровые номера – разучиваются обычно на уроках сольфеджио. Знакомя учеников с музыкой спектакля, педагог обязательно останавливается на основных средствах музыкальной выразительности, связывая их использование с созданием определённого образа. Дети, принимающие участие в спектакле, обычно занимаются в разных группах по сольфеджио и музыкальной литературе и учатся в разных классах. Но это нисколько не мешает в работе. Хотя на определённые роли намечены определённые ученики, в разучивании вокальных партий, в процессе анализа средств выразительности принимает участие вся группа. В этой работе дети выучивают сольные партии, что обеспечивает в случае необходимости взаимозаменяемость.

Музыка спектаклей даёт материал достаточно разнообразный для использования на уроках сольфеджио. От довольно простых песен осуществляется переход к более сложным вокально-интонационным задачам. Сольные партии усложняются в основном за счёт ритма — пунктирный ритм, синкопы, сложные ритмические группы в размере 6/8 и т. п. обычно изучаются на уроках сольфеджио позже, чем прорабатываются в музыкальных сказках. Возникают задачи, связанные с работой над многоголосием. Так как в сказках есть хоровые номера, педагог получает возможность более полно задействовать группу учеников одного класса. В музыкальном спектакле ученики принимают участие с удовольствием, и работа над многоголосием в хорах из сказок оказывается для них не такой сложной, так как интерес к постановке играет для них большую роль.

Когда весь музыкальный материал спектакля выучен, начинаются сводные репетиции. Поскольку зачастую на каждую роль претендуют два-три человека, дух соперничества заставляет ребят проявлять фантазию, импровизировать движения, жесты, танцы, ярко выражать эмоции, одним словом, творить. На таких общих репетициях педагоги стараются проводить аналогии с большими оперными спектаклями, поскольку жанр оперы изучается в курсе музыкальной литературы первого года обучения. Конечно, изучить подробно строение и драматургию музыкального спектакля невозможно, но обязательно ведётся разговор о жанре, лежащем в основе какого-либо номера, об особенностях его воплощения. Отмечается и повторение тем, их изменение или преобразование в процессе развития сюжета. На этих примерах дети учатся понимать, что одна и та же музыкальная тема может изменять свой характер – менять размер, лад, жанровый облик и приобретать совершенно противоположные черты. Музыкальные номера в таких спектаклях часто носят изобразительный характер, и это даёт возможность вести разговор о программности и изобразительности в музыке.

Сказка «Кот в сапогах» С. Соснина содержит знакомые детям из курса музыкальной литературы жанры : песню, марш, польку, вальс, менуэт. Но на уроках дети знакомятся с классическими образцами этих жанров, слушают их, анализируют характерные черты, играют в классе специальности или общего фортепиано. В работе же над сказкой они возвращаются к знакомым жанрам на новом уровне, здесь всё иное – музыкальный язык, использование данного жанра в определённом контексте, то есть на новом уровне реализуется всем известный принцип «повторение – мать учения». Кроме того, здесь можно говорить и об опере в целом, так как этот спектакль очень точно выверен драматургически, и здесь есть все элементы, присущие настоящей опере – и лейтмотивы, и тематические арки, и преобразования тем, и ярко обозначенная кульминация.

«Хоровод сказок» Е. Жарковского - это более продолжительная по времени пьеса, требующая решения более сложных задач в работе с детьми. В «Хороводе сказок» представлен более широкий круг жанров и их многообразное воплощение. Так, например, вальс предстаёт перед нами в разных обликах – он и притворно-вкрадчивый, и весёлый, задорный, и фантастический, причудливый. Здесь и подражание русским народным песням, и пастораль, и разнообразные по замыслу и воплощению плачи-причитания. Интонационный и гармонический язык сказки сложнее, чем в предыдущем спектакле.

В музыкальной сказке В. Екимовского «Про Бабу Ягу, её сына Цыпу, Царевну-Матвевну и сундук с вениками» следует отметить ряд новых приёмов и в построении спектакля, и в музыкальном языке. В отличие от предыдущих пьес, все диалоги идут на фоне фортепианного сопровождения, которое характеризуется ярким и непривычным для детей гармоническим языком. Здесь и кварто- секундовые созвучия, и кластеры, и созвучия, использующие элементы расширенной ладовой системы с равноправием всех двенадцати тонов. Хотя всё это многообразие носит в основном изобразительный характер, оно позволяет познакомить детей с элементами современной гармонии, расширить их представления в этой области. Вокальные же номера выдержаны в привычном интонационном строе и вполне определённы по жанрам. Шутливым сюжетом, ироничным отношением автора к сказочным персонажам объясняются элементы стилизации. Цыганский романс, удалая пляска в русском стиле, эстрадный шлягер семидесятых годов – вот жанровые прототипы сольных номеров главных героев. Но, пожалуй, самая важная особенность – через весь спектакль проходит начальная тема из «Избушки на курьих ножках» М. П. Мусоргского. Она звучит в инструментальном вступлении, её интонации появляются в середине пьесы и в заключительном хоре в партии фортепиано. Связь с музыкальной литературой здесь оказывается самой непосредственной – не только через характеристику жанров, но и через конкретное произведение, изучаемое как в первый год обучения, в качестве примера программной музыки, так и в курсе русской музыкальной литературы.

Таким образом работа над музыкальным спектаклем позволяет решать самые разные задачи. В курсе сольфеджио это развитие вокально-интонационных и ритмических навыков, работа над многоголосием и развитием гармонического слуха, а также развитие творческих способностей учеников. Использование форм и средств жанра оперы, характерных для неё приёмов развития, выявление жанровых прообразов музыкальных номеров, их характера и средств музыкальной выразительности, применённых для создания определённого образа – всё это даёт учащимся возможность на практике освоить те знания, которые они получают на уроках музыкальной литературы.

Итак, работа над музыкальными сказками – это не только интересный и увлекательный вид совместного творчества учащихся и педагогов, но и достаточно эффективная форма учебной деятельности, позволяющая на новом, принципиально ином, практическом уровне реализовать связь ведущих дисциплин музыкально-теоретического цикла в детской музыкальной школе – сольфеджио и музыкальной литературы.