![]() Татьяна Прохорова

Татьяна Прохорова

«Шедевры хрупкой красоты». Конспект НОД по знакомству с народными художественным промыслами России

▼ Скачать + Заказать документы

Цель:

-познакомить с многообразием декоративно-прикладного искусства на территории России;

- развивать мышление, внимание, память, познавательную активность;

-развивать творческие способности детей, их воображение и пространственные представления;

-способствовать развитию у учащихся моторики мелких мышц рук;

-прививать усидчивость, терпение, аккуратность при работе, трудовую культуру; добиться максимальной работоспособной обстановки на занятии;

Темочки:

- Конспекты занятий. Все конспекты

- Моя Родина Россия

- Народные промыслы, игрушки, прикладное творчество

- Народные промыслы. Конспекты

- Нравственно-патриотическое воспитание

- Патриотическое воспитание. Конспекты занятий

- Родина, Россия. Конспекты занятий

- Темочки

-формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с народными промыслами России;

-приобщать к национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей;

-формировать представления об особенностях русского народного творчества;

-воспитывать любовь и интерес к родной культуре, ее истории, традициям, уважение к работам народных мастеров;

Ход мероприятия:

I.Организация начала мероприятия.

II.Вступительная часть.

Добрый день ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с народными промыслами России.

В путешествие по миру народных промыслов России мы отправимся под девизом: «Работа хороша, если в ней польза и душа. Не то золото, что дорого и блестит, а то дорого, что руками мастера создано».

Богата земля российская разнообразными народными промыслами. Искусство народных промыслов – это связующее звено прошедшего с настоящим, настоящего с будущим.

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство народных промыслов видим мы связь далёких наших предков с настоящей жизнью сегодня. В российских произведениях художественных промыслов живет душа народа.

Кто может сказать, ЧТО означает словосочетание «Народные промыслы»?

Что же такое «ремесло» и «промысел»? (ответы учащихся.)

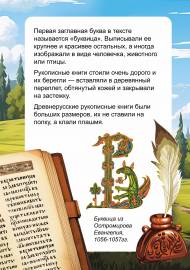

Слово «ремесло» произошло от слова «ремес» - плотник. Это слово обозначало и обозначает разные виды работы, преимущественно ручной. В толковом словаре Владимира Ивановича Даля оно объясняется как «рукодельное мастерство, ручной труд» и как «уменье, коим добывают хлеб; промысел, требующий по большей части телесного, чем умственного труда».

«Ремесло за плечами не виснет» - говорили предки, подчёркивая значимость умения.

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Всякая работа мастера хвалит – с этим трудно не согласится, глядя на «брендовые» вещи русских мастеров, которые пришлись по душе не только на Родине, но и полюбились далеко за ее пределами… Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране.

Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, и сегодня мы рассмотрим самые яркие и известные из них.

III.Основная часть.

Сегодня мы рассмотрим некоторые виды народных промыслов, совершив заочную экскурсию по самым знаменитым, самым уникальным центрам народного творчества.

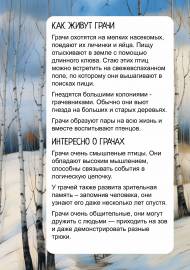

«Гжель»

Приглашаем вас в Подмосковье, в село Гжель, где мы познакомимся с известным на всю Россию промыслом – гжельским фарфором.

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы,

Животные и птицы невиданной красы.

Деревня в Подмосковье прославилась теперь.

Известно всем в народе ее название – Гжель.

Гордятся в Гжели жители небесной синевой,

Не встретите на свете вы красоты такой.

Голубизну небесную, что сердцу так мила,

Кисть мастера на чашку легко перенесла.

У каждого художника есть свой узор любимый

И в каждом отражается сторонушка родимая.

Гжельский куст, район из 27 деревень, расположенный под Москвой, славится своими глинами, добыча которых ведется здесь с середины 17 века. В 19 веке гжельские мастера стали выпускать полуфаянс, фаянс и фарфор. Происхождение названия краеведы связывают со словом “жечь”, которое имеет прямое отношение к промыслу – изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой температуре. Так и распространилось на всю округу это название, где и развивался народный керамический промысел.

Гжель-это один из крупнейших керамических центров русской культуры. До сегодняшнего времени сохранили местные жители неповторимый облик керамический изделий, передавая из поколения в поколение мастерство, бережное отношение к драгоценному материалу, любовь к природе, которая и дала возможность родиться и расцвести гжельскому промыслу. Изделия из Гжели так красивы, так необычны, что слава о них разнеслась не только в нашей стране, но и за рубежом.

Посуду покрывали белой эмалью и расписывали в синих тонах. Позже стали расписывать фарфоровые изделия, используя для этого синий кобальт. Посуда была украшена замысловатым орнаментом или сюжетной росписью. Традиционный сюжет гжельской росписи – фантастическая птица, окружённая деревцами или архитектурными сооружениями. Известно, что гжельские мастера выполняли заказы даже для царского двора. В 19 веке гжельская посуда по праву считалась лучшей в России. Охотно покупали её и за границей – в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас эти изделия можно увидеть в Эрмитаже, в Русском и Историческом музеях. Сегодня искусство гжельской керамики переживает новый расцвет. При изготовлении предметов принимают участие люди 40 профессий. Почти все операции выполняются вручную. Мастерицы расписывают изделия с большой любовью, вкладывают в них частичку своего сердца, доброту души.

Что же делают в Гжели? Чашки, кувшины, сервизы, кружки, вазы, фигурки людей и животных. Посмотрите как красиво это бело – синее фарфоровое чудо. И действительно, есть какая-то тайна в том, что холодный синий цвет преображается в них, становясь почти теплым. В современных образцах гжели разливается синь-синева. Словно небеса, синяя гладь рек и озер нашей родины сошла на белизну этой посуды.

«Дымковская игрушка»

А вот в гости пожаловала дымковская игрушка!

О древней дымковской игрушке поведем сейчас рассказ.

В Дымково любили песни, пляски, в селе рождались чудо-сказки.

Вечера зимою длинные и лепили там из глины.

Все игрушки не простые, а волшебно расписные.

И пошла о Дымке слава, заслужив на это право.

Эта игрушка-символ Кировской области, подчеркивающий ее насыщенную и древнюю историю.

Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей!

Игрушечный промысел в Вятке, возник в глубокой древности. 15-16 век. Игрушку лепили женщины и девочки, приурочивая ее изготовление к весенней ярмарке. Роспись дымковской игрушки нарядна и декоративна. Когда-то, очень давно, дети играли в эти игрушки. Сейчас они служат для украшения нашего жилья.

Дымковская игрушка – искусство только рукотворное. От лепки и до росписи процесс творческий, никогда не повторяющийся. Каждая игрушка уникальна и единственна.

Лепили игрушки из местной красной глины. Игрушки очень разнообразны – здесь и всадники на конях и птицы расписные и барышни нарядные, медведи с балалайками, скоморохи, нарядные индюки и петухи. Слепят и в печь поставят, чтобы стали они крепкими и долго всех радовали. Форма игрушек монолитна, силуэт фигурок отличается плавностью. Палитра цветовых красок яркая, декоративные узоры творческие они отражают не только сказочных представителей, но и саму жизнь народа. В старину, на празднике проводов зимы, вятичи встречали весну весёлым свистом игрушек-свистулек. Для росписи дымковских игрушек используют яркие, праздничные цвета, а узорами служат простые геометрические фигуры. Красные, оранжевые, зелёные круги являются неотъемлемой частью украшения костюма. В глубокой древности глиняные игрушки создавались не ради забавы - они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Во всех игрушках отражаются образы, которые живут в памяти людей и переносят их традиции.

Дымковская керамическая игрушка – традиционное искусство народных промыслов. До сих пор фигурные сосуды, игрушки, керамическую посуду делают во многих городах и селах (Филимоново, Торжок, Сергиев Посад и др.).

«Жостовские подносы»

А сейчас мы отправимся в подмосковное село Жостово, где изготавливают расписные металлические подносы.

Промысел расписных металлических подносов возник в середине 18 в. на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых. И только в первой половине 19 века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии: Жостово, Троицком, Новосельцеве и других. Скоро московский промысел стал ведущим. В начале 19 века в одной из подмосковных деревень бывшей Троицкой волости (сейчас — Мытищинский район) жили братья Вишняковы, и занимались они росписью лакированных металлических подносов, сахарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц, альбомов и прочего. С тех пор художественная роспись в жостовском стиле стала набирать популярность и привлекать внимание на многочисленных выставках в нашей стране и за рубежом. Жостовская роспись – народный художественный промысел, который зародился в деревне Жостово Московской области. История этого промысла ведётся с 1825 года, когда в деревне обосновались братья Вишняковы. Они организовали мастерскую и занялись росписью металлических подносов. Изделия сразу начали пользоваться большим спросом, однако другие мастера не смогли составить конкуренцию жостовцам, традиции росписи которых, сохранились до наших дней. Подносы в Жостове уникальны. Роспись делается без эскизов, производится по черному фону, применяют и красный и синий и другие цвета. Под кистью народных живописцев этот предмет обрёл качества художественного произведения. Яркие букеты, композиции из роз, пионов, тюльпанов поражают своей красотой, рождают чувство уважения к мастерам, и несут людям чувство радости души, поэзию вечного цветения природы. Вряд ли найдется человек, не любящий природу, равнодушный к цветам, их красоте, аромату, заключенной в них великой силе жизни. Эта тема близка каждому, поэтому так много почитателей жостовского таланта не только в нашей стране, но и за рубежом.

В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредоточено в деревне Жостово Московской области и в Нижнем Тагиле Свердловской области.

А продолжит нашу экскурсию народных промыслов изумительные по красоте и оригинальности художественные предметы миниатюрной лаковой живописи.

Палехская, городецкая, хохломская роспись - лаковая миниатюра отражает жизнь народа, русские былины, природу. В своих работах мастера создают красоту своего края.

«Палех»

Недалеко от Иваново, родины русского ситца, расположен город, который славится по всему миру своими лаковыми миниатюрами и иконописью. Это Палех, история основания которого строится на нескольких преданиях. Считается, что название «Палех» произошло от пожара, который случился в дремучем лесу от удара молнии. Тогда огонь спалил много деревьев. Люди, которые сюда пришли, спасаясь от набегов татар, назвали это место Палехом (паленый).

Большинство этих поселенцев оказались иконописными мастерами. Некоторые из них были монахами. Благодаря этим умельцам, палехская иконопись приобрела свой неповторимый стиль, развивалась, совершенствовалась и передавалась по поколениям. Во времена своего расцвета, в 19 веке у местных художников было много заказов. Мастера иконописи расписывали стены Московских соборов. Палехские иконы отправлялись в православные храмы России и за ее пределы.

События 1917 года многое изменили и в жизни жителей Палеха. История гласит, что во времена богоборчества мастерам-иконописцам пришлось нелегко. Ведь свое искусство они создавали веками. Но оно не кануло в лету, а чудесным образом воплотилось в новом промысле палехских художников – лаковой миниатюре. Одним из основателей Палехского искусства, а также известным художником считается Голиков И. И.

На черном фоне разных коробочек из папье-маше, сохраняя традиции древней иконописи, создавались сказочные, исторические сюжеты и даже портреты. Все эти изделия стали невероятно популярны в нашей стране. А участие в зарубежных выставках обеспечило им множество наград успех во всем мире.

«Городецкая роспись»

Городецкая роспись – как ее нам не знать.

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать.

Здесь такие букеты, что нельзя описать.

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.

Посмотрите на роспись – сочность красок манит.

Городецкая роспись душу нам веселит.

Городецкая роспись этот художественный промысел сложился к середине 19 века в старинном волжском городе Городце. Яркая, лаконичная, Городецкая роспись, выполненная в основном чёрной краской, украшала предметы быта: прялки, мебель, ставни, двери, ворота. Позднее стали расписывать сундуки, мебель, посуду и деревянные игрушки и другие изделия домашнего обихода. Значительное место в росписи занимают цветочные мотивы – пышные розаны. Они всюду разбросаны на поле весёлыми гирляндами и букетами. Любимый фон – ярко-зелёный или красный, глубокий синий. В Городецкой росписи часто используют образ горячего, сильного коня, который является символом богатства, или образ птицы – символа счастья. Изображения «петушок» и «курочка» символизирует семейное благополучие, пожелание семье множества детей. Городецкие мастера изображали не только растительный орнамент (цветы, листья, траву, древо жизни, но и сказочных персонажей, жанровые сценки: чаепития, катания на лодках и каруселях…

«Хохлома»

Хохломские краски, алых ягод россыпь,

Отголоски лета в зелени травы,

Рощи, перелески, солнечные всплески

Солнечно-медовой золотой листвы.

У красы точеной сарафан парчовый,

По волнам узора яхонты горят.

Что за чародеи хохлому одели

В этот несказанный, праздничный наряд!

Роспись хохломская, словно колдовская,

В сказочную песню просится сама,

И нигде на свете нет таких соцветий,

Всех чудес чудесней наша хохлома!

один из самых красивых русских промыслов, зародившийся еще в 17 веке близ Нижнего Новгорода. Это декоративная роспись мебели и деревянной посуды, которую любят не только ценители русской старины, но и жители зарубежных стран. Причудливо переплетенными травными узорами из ярко-алых ягод и золотых листьев на черном фоне можно любоваться бесконечно. Поэтому даже традиционные деревянные ложки, презентованные по самому незначительному случаю, оставляют у получившего их самую добрую и долгую память о дарителе.

Хохлома, Хохлома! Блещут золотом дома!

Миски, ложки, чаши, блюда – золотая вся посуда!

- Не просто так называют эту посуду золотой хохломой. Будто это не обыкновенные деревянные миски да ложки, ковши да чаши, а золотые! Как же появилось это диво дивное – золотая хохлома?

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах человек. Кто он и откуда пришёл, неведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки и так раскрашивал, что казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера? Ко мне его!». Послал солдат, чтобы доставили умельца во дворец. Но сколько, ни искали солдаты, не смогли найти чудо-мастера. Ушёл он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом чашки да ложки. А было это село под названием Хохлома.

- Как же создаются изделия с хохломской росписью?

- Сначала делают бруски-заготовки из дерева. Затем мастер встаёт за токарный станок и придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа – «бельё» - резные ковши и ложки. После сушки основу грунтуют очищенной глиной и сушат 7-8 часов и вручную покрывают несколькими слоями олифы 3-4 раза. Следующий этап – «лужение», втирание алюминиевого порошка в поверхность изделия. Теперь предмет приобретает бело-зеркальный блеск и готов для росписи. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи, - красный и чёрный. Традиционные элементы хохломы – красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. Все изделия расписываются вручную масляными красками, причём рисунок нигде не повторяется. Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком и закаливают 3-4 часа в печи до образования золотистого цвета. Так получается знаменитая золотая хохлома. Ах, как вкусно есть из такой сказочной посуды! Не боится хохлома ни жара, ни стужи. Всё так же будут сиять её краски, не потускнеет золото, потому что сделали это чудо золотые руки мастеров.

IV.Подведение итога.

Много интересного вы узнали о традиционных русских ремёслах. Сегодня перед нами раскрылся многовековой опыт и мудрость русского народа, его душа, юмор, смекалка. Изучая историю народных промыслов, мы возвращаемся к истокам национальной культуры.

Веками складывались и отшлифовывались формы прикладного искусства. Народы России славятся своими мастерами талантливыми и трудолюбивыми. Россия была, есть и будет, а следовательно, жив русский народ и его прекрасные творения.

Татьяна Прохорова | Все публикации

Татьяна Прохорова | Все публикации