![]() Мария Петрова

Мария Петрова

Консультация для педагогов «Рассказывание по восприятию для дошкольников»

▼ Скачать + Заказать документы

Рассказывание по восприятию – достаточно сложный вид речевой деятельности, самостоятельное изложение, которое оказывает значительное влияние на развитие ребенка, включая его сенсорную сторону. Исключительно благодаря ощущениям и восприятиям формируются такие сложные психические процессы, как мышление и воображение. Исследования психологов демонстрируют, что когда дети называют вещи вслух, они быстрее осознают их различия, лучше осмысливают и запоминают. Ребенок, описывая конкретные характеристики предмета, улучшает свои чувства и восприятие, выделяя их с большей яркостью. Поэтому следует использовать эти повествования в педагогической работе, чтобы дети научились описывать знакомые им предметы и развивали свое воображение. Важно, чтобы ребенок правильно идентифицировал предмет, учитывая его реальные характеристики, а также научился обращаться с ним (например, показывать, как держать ложку или завязывать шарф на кукле).

Темочки:

- Консультации для педагогов и воспитателей

- Методические материалы для педагогов и воспитателей

- Составление рассказов, обучение рассказыванию

- Темочки

Описание игрушек

В основе высказываний детей об игрушках лежит непосредственное восприятие игрушки, что оказывает влияние на сенсорное воспитание детей и развитие наблюдательности. Занятия с игрушками носят творческий характер, на них развиваются мышление и воображение. Игрушка создает возможность закрепить и активизировать словарь, но может служить и источником новых слов. Игрушка вызывает положительные эмоции, желание высказаться. Поэтому она используется как средство обучения описанию и повествованию.

Виды игрушек:

• дидактические (матрешки, башенки, пирамидки, бочонки);

• сюжетные (образные): куклы, машины, животные, посуда, мебель, транспорт; готовые наборы игрушек, объединенные одним содержанием: стадо, зоопарк, птичий двор;

• наборы, составленные воспитателем или детьми, – мальчик, девочка, сани, собака; девочка, домик, курица, кошка; заяц и собака.

Для занятий нужно использовать новые или чем-то обновленные знакомые игрушки (кукла в новом платье, фартуке, шапочке; мишка, сидящий в машине). Это вызовет у ребенка новые мысли, эмоциональное отношение к игрушке, речевую реакцию.

Виды занятий по игрушкам.

1. Описание игрушки – связное последовательное описание внешнего вида игрушки, иногда с добавлением личного отношения ребенка к ней, или описание действий и образа жизни изображенного в игрушке живого существа.

2. Сюжетные рассказы (повествования).

3. Рассказ по набору игрушек – связный последовательный рассказ про группу игрушек, чаще всего сопровождаемый игровыми действиями воспитателя с игрушками по типу игры-драматизации. Его составление облегчается тем, что ребенок рассказывает о действиях, которые совершает сам;

4. Рассказ по отдельной игрушке – это связный последовательный рассказ о воображаемых действиях и приключениях одного героя – данной игрушки. Это наиболее трудный вид рассказывания. Игрушка только определяет главного героя, а образы других действующих лиц, действия и ситуации придумывают сами дети на основе творческого воображения и собственного опыта.

Перед тем, как дети начнут описывать игрушки, им полезно научиться рассматривать их, выделять детали и особенности, обогащать свой словарный запас. В младшей группе на первом этапе обучения проводятся занятия, где дети могут рассмотреть игрушки с яркой индивидуальностью, описывать их состояние и движения героев. В этом возрасте вначале стоит задача научить детей сосредоточиваться при рассматривании игрушек и предметов, затем научить отвечать на вопросы по их описанию. Детей подводят к составлению с помощью воспитателя высказываний об игрушках из 2 – 3 предложений. Индивидуально и по подгруппам организуется беседа-разговор: какие игрушки есть у тебя дома? Какую игрушку ты больше любишь? Кто ее купил или подарил? Какая она (размер, цвет, материал? Как ты с нею играешь? Какие игрушки тебе нравятся в детском саду?

На занятии обучение описательным умениям можно организовать в игре «Найди и опиши». Подбираются разные игрушки: две куклы – одна с бантом, другая без банта, две кошки разного цвета. Игрушки поочередно рассматриваются, сравниваются; уточняются их характерные особенности и различие; активизируется словарь. Затем воспитатель «прячет» игрушки (так, чтобы дети их быстро нашли) и предлагает найти их: «Андрюша найдет белую кошечку, Миша – черную, а Соня – куклу с бантом». Дети находят и приносят игрушки, называют и с помощью вопросов воспитателя описывают («Какая у тебя кошечка? Что у кошечки на голове? А это что?»). В итоге такой беседы разрозненные ответы детей обобщаются в виде связного высказывания: «Миша нашел черную кошечку. У нее на голове ушки, большие глаза, усы. Есть у кошечки и длинный хвост. Она лакает молочко и мяукает: мяу! мяу!»

Когда дети научатся хорошо и правильно отвечать на вопросы, им предлагают повторить описание воспитателя. Таким образом, здесь используются приемы, направленные на оказание ребенку помощи в описании предмета: рассматривание, вопросы, обобщение педагога (образец описания).

На следующем этапе можно рекомендовать совместное составление описания.

Остальные виды занятий с игрушками проводятся как рассказ воспитателя для детей. Придумываются несложные сценки-рассказы с набором игрушек, рассказ сопровождается драматизацией, в которую включаются по ходу действия высказывания детей.

В среднем дошкольном возрасте закладываются основы для развития умения самостоятельно описывать игрушки и самостоятельно составлять рассказ-повествование о них.

Описание игрушек и составление рассказов об игрушках предваряет их рассматривание, в процессе которого уточняются особенности внешнего вида и образ жизни воплощенного в игрушке живого существо, подбираются сравнения, определения. Можно специально дать образные слова и словосочетания: пугливый заяц; осторожная, хитрая лиса; черный, мохнатый, мягкий медвежонок и др. ; провести лексическое упражнение.

В процессе обучения дети должны интуитивно понять, что описание проводится по определенному плану. Этому способствуют правильно организованный ход рассматривания игрушек и продуманная постановка вопросов, специальные упражнения. Поэтому воспитатель задает вопросы в определенном порядке, учит детей думать, в какой последовательности они будут описывать игрушку. Это поможет соблюдать логику описания.

Когда дети научатся описывать игрушку с помощью взрослого, можно предложить описать одну из 3 – 4 игрушек на основе образца по одной из них. Кроме образца используются и другие приемы: подсказ слова, дополнение, совместное описание, поощрение.

Постепенно дети начинают самостоятельно составлять рассказы. Педагог помогает развивать сюжет, используя слова-связки, глагольную лексику, учит включать диалог действующих лиц (спросил – ответил, элементы описания внешнего вида героев.

На этом этапе основным приемом обучения является образец, который дается после рассматривания.

В старшем дошкольном возрасте игрушка занимает меньшее место, но к умениям описывать игрушку и строить повествование предъявляются более высокие требования. Описание должно быть полным, логичным, без пропуска существенных признаков, повторений, последовательным, точным по языку, с использованием образной речи. Дети должны составлять повествование по набору игрушек и по одной игрушке, определяя тему, развивая сюжет и соблюдая композицию.

В старшем возрасте продолжается работа над структурой высказывания. Описательные и повествовательные тексты анализируются с точки зрения их структуры, проводится работа с моделями (круг, разделенный на части; схемы, обсуждается возможное начало рассказа; речь детей обогащается словами-связками для соединения предложений. Речевую деятельность детей активизируют применение ситуации письменной речи, анализ детских высказываний (удачное развитие сюжета, интересные приключения, образная речь, выразительность, неудачные моменты, мотивация заданий (рассказать, чтобы понравилось всем, порадовать кого-то).

Описание натуральных предметов

Занятия, на которых используются натуральные предметы из жизни детей, обладают большим воспитательным и образовательным значением. Предметы из окружающей среды помогают детям лучше понять мир вокруг себя. Для эффективного проведения таких занятий важно иметь комплекты предметов, которые могут быть розданы каждому ребенку. Воспитатели должны постепенно формировать подобные наборы, руководствуясь планом работы. Например, для старшей группы могут использоваться умывальные и почтовые принадлежности (гашеные конверты, открытки, марки) швейные принадлежности (клубки и катушки ниток, наборы пуговиц, лоскутков, ножницы и т. п., для подготовительной — школьно-письменные принадлежности, а также комплекты разнородных предметов (ключи, футляры, записные книжки, фонарики и т. п.)

Рассказывая, ребенок тут же объясняет назначение предмета и правила использования, демонстрирует действия с ним (движения щетки при чистке зубов, закрепление конца нитки на катушке и др.). Поскольку в каждом комплекте имеются аналогичные предметы, отличающиеся несущественными признаками, дети могут составлять о них сравнительные рассказы. Занятия разнообразятся придумыванием загадок, чтением художественных текстов о предметах.

На других занятиях, а также на прогулках дети могут познакомиться с составлением рассказов-этюдов. Это небольшие образные описания особенно выразительных объектов и явлений природы, произведений прикладного искусства (свежий распустившийся цветок, вид вечерней опушки леса, кружевная салфеточка па темном фоне и т. п.).

Умения описывать предметы закрепляются и в другой деятельности - на занятии по конструированию ребенок рассказывает о постройке, в ролевой игре в космонавтов сообщает «по радио», что он видит внизу на земле.

Обучение рассказам по картинам.

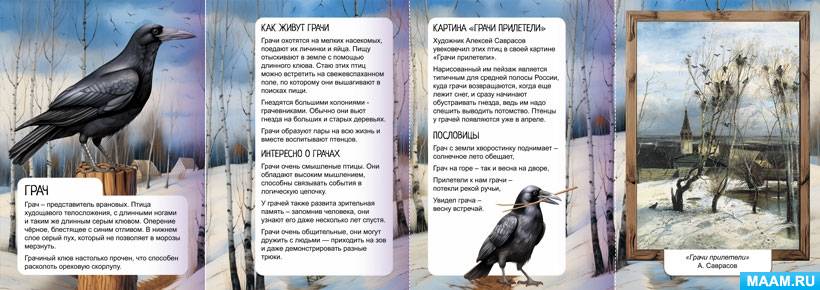

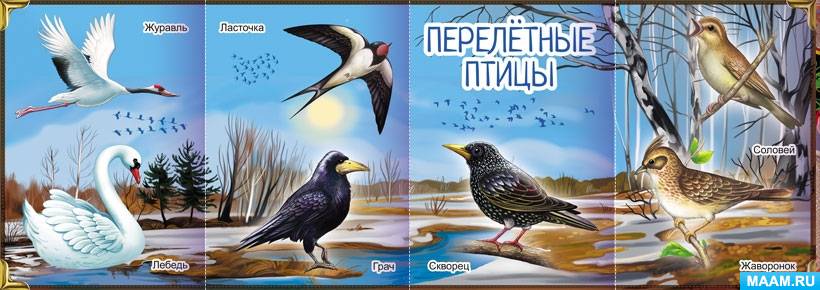

Для создания описательных рассказов в детских садах используют специальные дидактические картины с предметами и сюжетами. В старших группах полезными материалами являются рисунки и аппликации, а также фотографии и портреты детей. Дети с увлечением изучают эти изображения, особенно когда они проецируются на экран. В старших группах дети также создают описания по пейзажным картинам и натюрмортам. По крупным сюжетным картинам, а также по сериям картин с одними и теми же героями дети составляют связный повествовательный рассказ (например, о том, как Таня приезжала в разное время года к своей бабушке и гуляла в сквере — по картинам из серии «Наша Таня» О. И. Соловьевой).

На всех возрастных этапах залогом успеха является осмысление детьми общего содержания картины (О чем она? Про кого? Как ее можно назвать). Кроме того, ребенку нужно воссоздать в памяти реальные качества изображенных предметов, а если картина сюжетная — установить связи между объектами, персонажами. Пониманию картины помогают небольшая вводная беседа (до ее демонстрации) или пояснения воспитателя во время предварительного рассматривания. В тех случаях, когда картина уже использовалась ранее в процессе словарной работы или она очень легкая по содержанию, вводная часть занятия бывает свернутой: детей сразу побуждают к подробным высказываниям. Часто занятие по сюжетной картине бывает комплексным: рассматривание перемежается рассказами об отдельных частях картины, описание сочетается с повествованием об изображенном событии, с придумыванием эпизодов, выходящих за рамки зафиксированного события. И к каждому из этих заданий, требующих от детей связной монологической речи, воспитатель должен умело подобрать основной прием обучения: объяснить характер предстоящего высказывания, дать его образец, предложить его план, а на первых порах — прибегнуть к составлению коллективного рассказа.

В средней группе детей лишь подводят к описанию демонстрационных картин. На картинах для детей этого возраста (серии «Мы играем» Е. Г. Батуриной, «Наша Таня» О. И. Соловьевой) немного персонажей и мало окружающих предметов. Педагог должен помочь детям в более трудном деле — понять мотивы действий этих персонажей, их настроение, взаимоотношения (У Тани много игрушек: на прогулке ей не будет скучно; дети тепло оделись, поэтому им не холодно, им нравится гулять). Воспитатель в первой части занятия организует совместные действия — начинает описание одного объекта, а ребенок заканчивает его двумя-тремя предложениями. Такие разрозненные рассказывания об отдельных частях картины педагог в итоге объединяет в один рассказ, не требуя от детей его повторения.

В старших группах при описания картин также уместен частичный образец рассказа по одному из эпизодов, но он предшествует аналогичным рассказам детей. На последующих занятиях составлению рассказов помогает план.

Назначение сюжетной, многопредметной картины — помочь ребенку составить повествовательный (сюжетный) рассказ о действиях героев, опираясь на свои восприятия. Единый схематичный план, намечающий направление для повествования, может быть предложен сразу по двум картинам, близким по содержанию, например: «Таня не боится мороза» О. И. Соловьевой и «Зимой на прогулке» Е. И. Радиной и В. А. Езикеевой. Воспитатель предлагает детям вначале, как бы отталкиваясь от названия картин, сказать, о ком они: «Таня вышла гулять. Дети вышли на прогулку». Потом сказать, когда происходит действие и почему они думают, что это зима: «Это было зимой. Видно, что земля покрыта снегом. Таня оделась по-зимнему, на ней теплая шапка, шубка, валенки». Так же строится высказывание педагога с помощью детей о второй картине. И наконец, следуют рассказы о том, что делают герои (частичные образцы).

Детям старшего возраста предлагается более внимательно изучать изображения и более детально описывать их. Можно задать вопрос: о чем тебе хочется рассказать подробнее? Тем детям, которые умеют хорошо рассказывать, задается более сложное задание – описать пейзаж, погодные условия, мимику и жесты персонажей.

В подготовительной к школе группе педагог учит детей самостоятельно планировать свой рассказ при изучении картины (с чего начать? О чем хочешь больше всего рассказать). Если дается задание только описать изображенное, то целесообразно направить ребенка, если он начинает рассказывать слишком много, указав, что его задача другая.

Важно не превращать произведения искусства в простые пособия для детей. Описание мелких картинок, фотографий и работ после больших картин чаще всего осуществляется в игровой форме (например, игра "Экскурсия по галерее", "Урок аппликации по телефону").

Дидактические игры на описание наглядного материала

Дидактические игры на описание проводятся после нескольких занятий по обучению рассказыванию, так как важными условиями игры являются активное участие всех детей, определенный ритм, свободное владение материалом. В данных условиях игра протекает живо, увлекательно. Большинство игр на описание имеет четкие правила, с которыми предварительно знакомят детей. Соблюдение правил является обязательным. Например, в играх типа загадки правило состоит в следующем: описать предмет, не называя его.

Распространенными приемами обучения рассказыванию в играх являются образец рассказа (особенно при объяснении новой игры) и план рассказа, так как часто рассказ-описание в игре включает в себя какие-то дополнительные элементы (вежливое обращение в рассказе-просьбе покупателя, указание адреса при получении письма). «Покупая предмет в магазине», ребенок должен не только назвать его, но и сказать, из какого он материала, какой величины, а также в каком отделе и на какой полке он стоит (посуда, мебель и т. п.). Предметы или игрушки должны быть подобраны соответствующим образом. Например, ряд одинаковых игрушек с различными качествами (цвет, величина, материал).

Среди коллекции дидактических игр можно отобрать увлекательные игры, которые помогут развить умение описывать наглядный материал. К ним относятся разные игры, такие как загадки («Кто это?», «Что это за зверь?», игры-путешествия, игры с картинками и игрушками («Магазин», «Почта»). Особенно полезны игры, где есть раздаточный материал, так как в них каждый игрок старается создать интересный рассказ, чтобы выиграть. Например, обычная игра "в магазин" может превратиться в увлекательную игру "Устроим магазин", где у детей есть различные натуральные предметы, а воспитатель играет роль директора магазина, принимая товар и размещая его по отделам, например, посуда, головные уборы, белье. Дети - «товароведы» должны умело рассказать о своем товаре и объяснить, в какой отдел его поместить.

Вот несколько вариантов игры "Почта".

Первый вариант - использование демонстрационных игрушек или предметов. Дети должны взять "посылку" из окошечка "до востребования", назвать свою фамилию и полное имя, и, если правильно описать посылку, получить ее.

Второй вариант - использование раздаточных фотографий. Дети пишут "письма" одному и тому же адресату, например, медведю или якутскому мальчику Киму. Они должны рассказать о событии на фотографии в форме письма. Если письмо содержит достаточно информации, его можно опустить в ящик.

Третий вариант - использование раздаточных картинок. Дети получают "письма" и должны прочесть их вслух, рассказать, кто им пишет и о чем. По содержанию письма другие дети должны угадать время года или время дня, а также место отправителя. В соответствии с этими данными адресат должен разместить картинку в определенном месте, а остальные должны проверить правильность его действия.

Четвертый вариант — «Соберем посылку» — с раздаточными и натуральными предметами (подобраны парами, обладающими контрастными качествами, например хрупкий и прочный, тяжелый и легкий (пластмассовая и эмалированная кружки и т. п.). Можно дать один комплект двум детям для составления коллективного сравнительного рассказа. Игровое действие: описать предметы в сравнении, доказать, какой предмет следует положить на низ посылки, какой — сверху.

Подобным же образом построены игры «Соберем ракету в космос», «Гараж», «Мастерская», где ведущая роль «начальника» — у воспитателя, а дети с помощью цветных фишек оценивают качество рассказа товарища, разрешая или запрещая прием его предмета. Игры, с которыми дошкольники познакомились на занятиях, должны практиковаться в их самостоятельной деятельности вне занятий.