![]() Наталия Смирнова

Наталия Смирнова

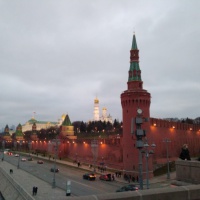

Конспект познавательной беседы с детьми подготовительной группы «История земли Московской. Часть 2 «Кто в камче, кто в парче»

Методические задачи: продолжать знакомить детей с историей своего города, познакомить детей с историческими особенностями развития Москвы и Подмосковья, воспитывать нравственно-патриотические чувства, бережное и уважительное отношение к народному наследию, познакомить детей с особенностями старинной одежды Московской губернии, активизировать интерес к национальному прошлому своего народа.

Публикация «Конспект познавательной беседы с детьми подготовительной группы „История земли Московской, Часть 2 „Кто в камче, кто в парче“» размещена в разделах

- Беседа. Проведение бесед

- Конспекты занятий. Все конспекты

- Подготовительная группа

- Природа, планета Земля, экология

- Темочки

- Конкурс для воспитателей и педагогов «Лучший конспект занятия (НОД)» февраль 2018

Материалы к беседе: слайды и дидактические картинки с видами Москвы в старину и в современности, образцы тканей, платки, кокошники, куклы в народных костюмах, павло-пасадские платки, кокошники.

Ход беседы:

[/b

]«Кто в камче, кто в парче, а мы в холсту по тому ж мосту»

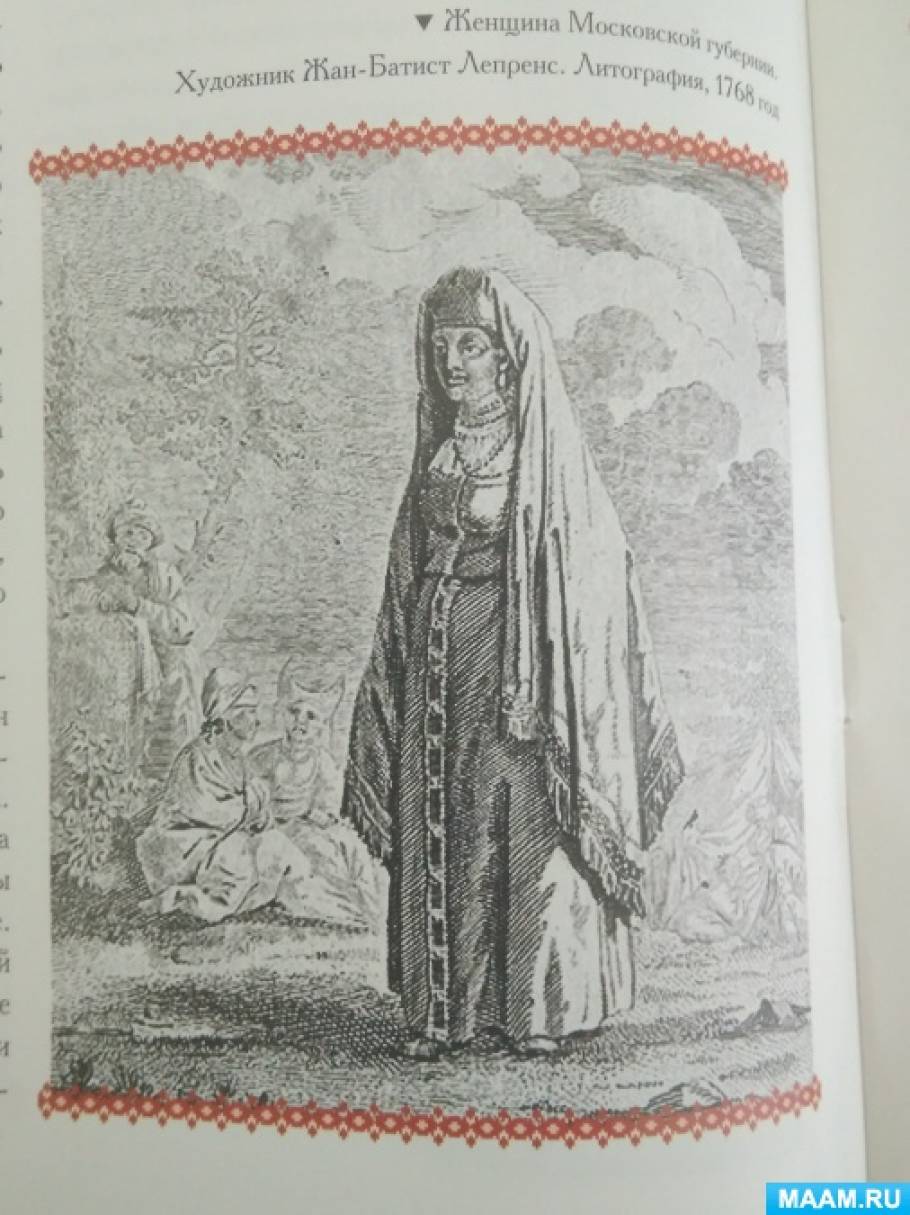

Гардероб наших предков был удивительно органичен. Каждая деталь костюма являлась своеобразным свидетельством жизненного уклада того или иного уезда или волости. Одежда шилась не просто праздничная или повседневная, она еще и соответствовала календарному циклу, образу жизни и семейному положению человека.

(показ слайда)

Незамужние юные девушки одевались в длинные рубахи.

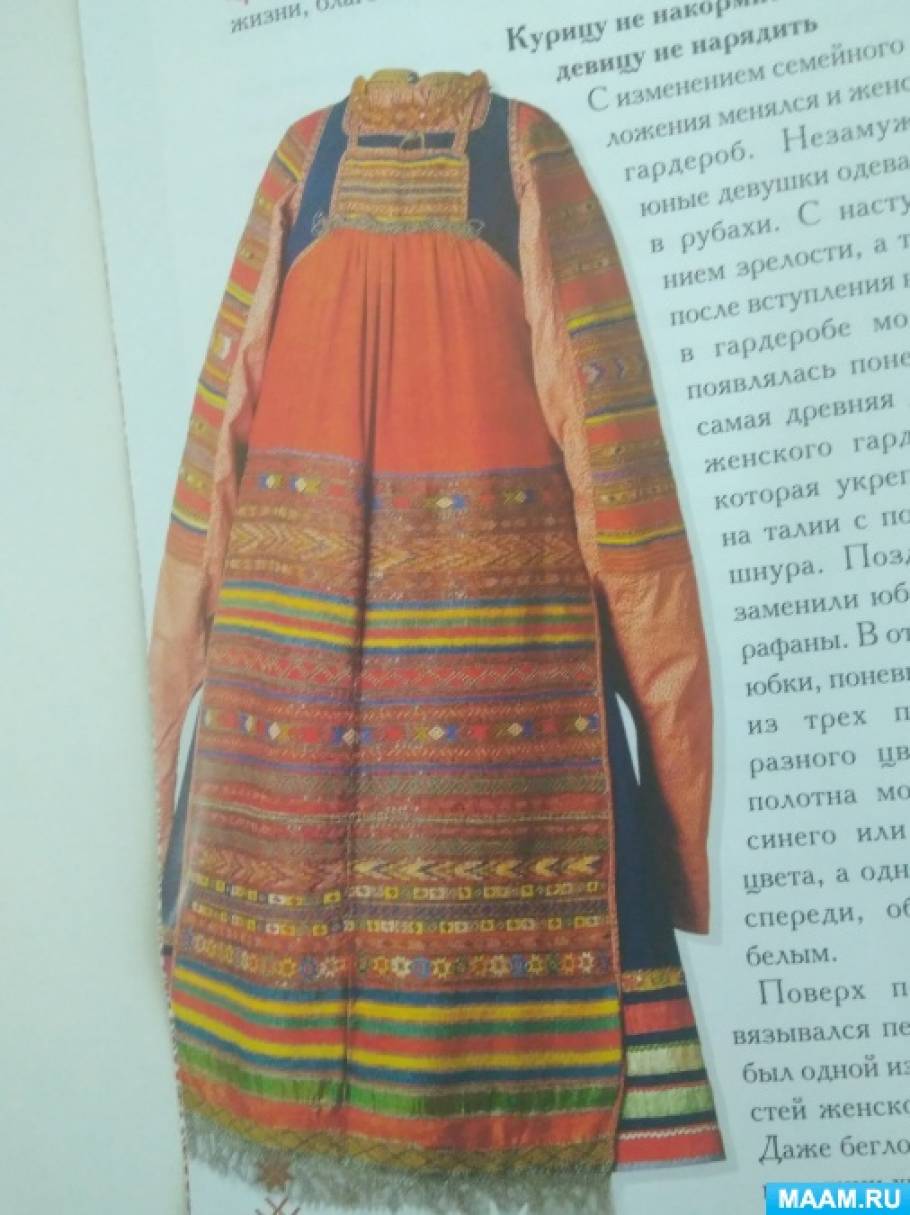

Основу женского наряда составляла длинная широкая рубаха, похожая на балахон, она была со сборками у ворота и длиной до щиколотки. Шили её из прямоугольных кусков ткани. Рубаху носили подпоясанной. Чаще всего рубахи шили из ткани красного цвета, а также из синей, жёлтой, зелёной и белой материи.

(показ слайда)

После того, как девушка выходила замуж, в ее гардеробе появлялась понева, самая древняя деталь женского гардероба, которая крепилась на талии с помощью шнура. В отличии от юбок, поневы шились из трех полотнищ разных цветов. Оно полотнище, спереди, обязательно было белого цвета.

(показ слайда)

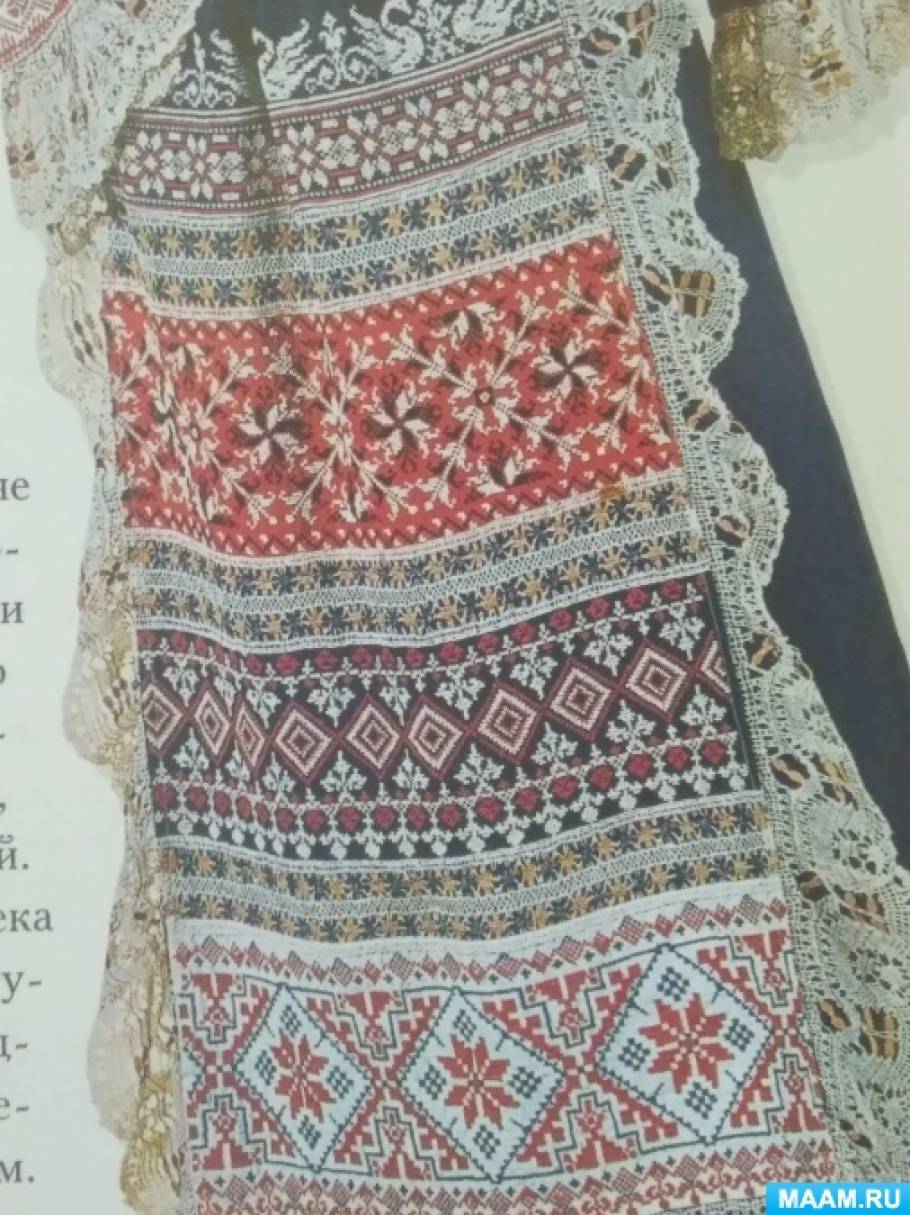

Одной из важных деталей женского костюма был передник, его повязывали поверх поневы. Глядя на вышивку на переднике, можно было многое узнать о его владелице.

(показ слайда)

Позднее поневу вытеснил более удобный сарафан.

(показ слайда)

Поверх рубахи женщины надевали длинный, расширенный книзу сарафан. Застежками служили мелкие пуговицы. Повседневные сарафаны были синего цвета, праздничные — красного. По всем швам праздничный сарафан украшали цветными каймами — однотонными или узорчатыми. В Московской губернии преобладали два вида сарафанов: саян (или кумашник) и круглый. Саян был косоклинный, его носили на распах или сшивали передние полотнища между собой.

(показ слайда)

Круглый сарафан был прямым, с лямками, за пределами Московской губернии его называли московским. Передняя часть костюма могла быть закрыта длинным прямым передником на лямках, доходящим до колен. На ногах в допетровское время женщины носили сапожки или полуботинки на каблучках. В XVIII в. кожаную обувь носили только городские жительницы, в деревнях были лапти, а сапоги стали частью праздничного костюма. Полушубки и суконные армяки служили верхней одеждой.

(показ слайда)

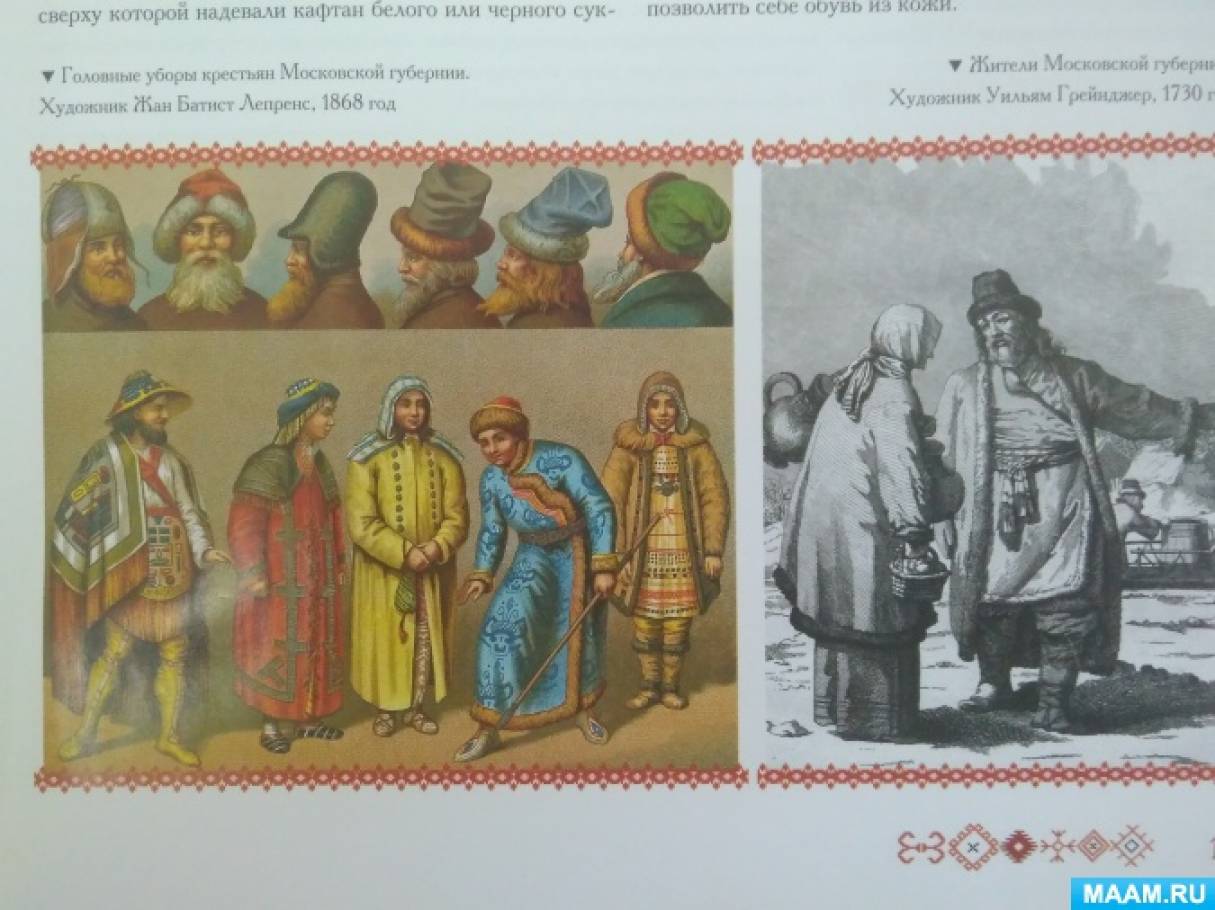

Головной убор полностью зависел от семейного положения женщины. До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После венчания проводился обряд посвящения в женщины: подруги расплетали одну косу и заплетали две, укладывая их венцом. Сверху надевалась невысокая однорогая кичка.

После рождения первенца женщина меняла однорогую кичку на кичку с высоким рогом. Из цветов самым популярным было сочетание синего и красного. Вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничность.

(показ слайда)

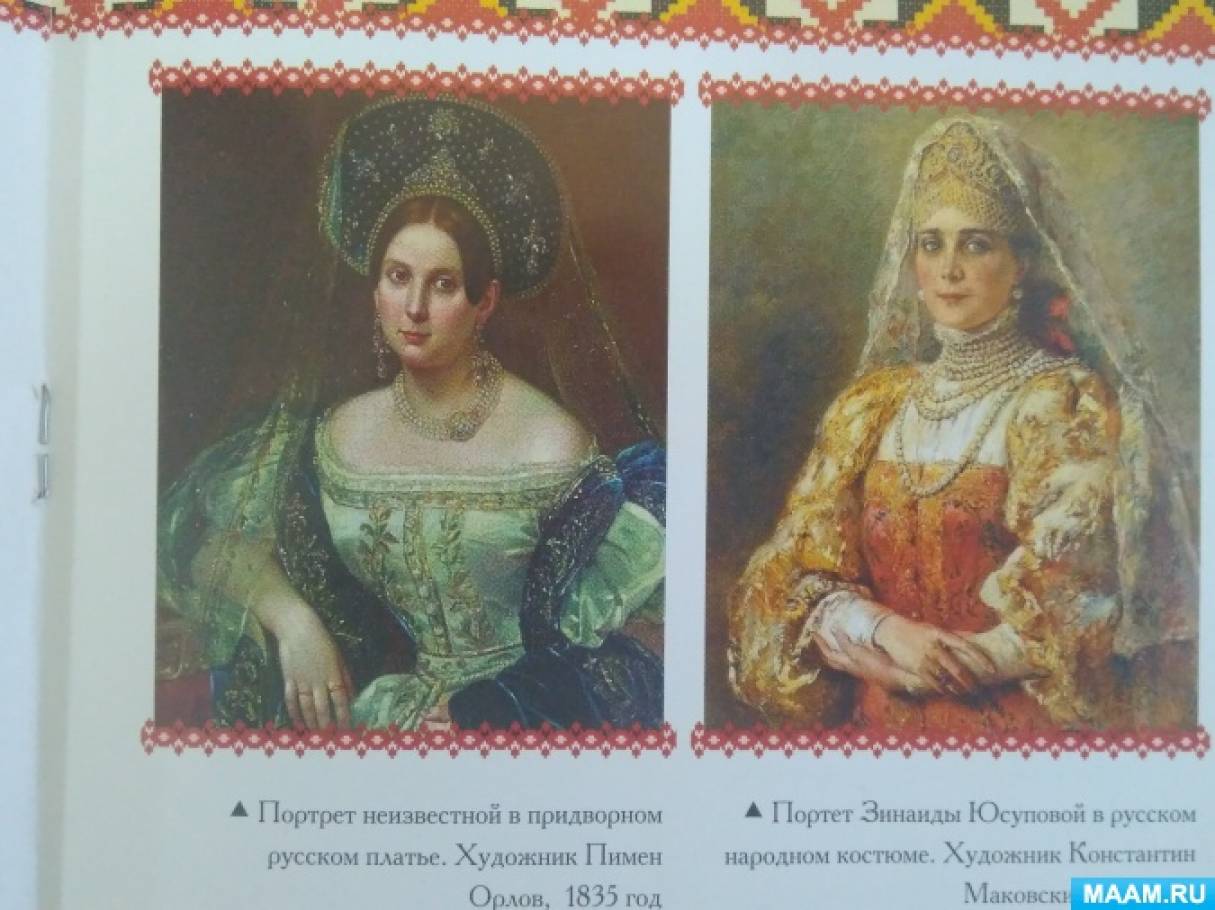

Название головных уборов подчеркивает стремление женщины возвысится над миром: кокошник от слова «кокош» (петух, кичкой в старину называли утку,и сорока (самый богатый на украшения головной убор, род кички, носился замужними женщинами).

В Московской губернии различалось несколько видов головных уборов. Наиболее простыми они были у Звенигородских модниц- кокошник и сорока.

В Волоколамском уезде кокошники отличались от тех, что носили в других уездах. Они были низкими и расшивались хлопчатобумажными нитями, так называемой «бумагой».

В Дмитровском уезде расшитый золотом кокошник или шелковые сороки подвязывались платком из кашемира.

А самое большое разнообразие головных уборов было в Коломенском уезде. Там носили кокошники, сороки и чепцы!

(показ слайда)

Зимой женщины из богатых семей надевали шубу из овчины, покрытую тканью. Ее так и называли «крытая шуба», говорили: «Купи шубу крытую, а одежду шитую». Поскольку обшить шубу тканью стоило очень дорого, то бедные крестьянки носили шубы непокрытые.

Нагольные, то есть шубы без верхнего покрытия китайкой или камкой, носили в Коломенском уезде. Сверху на такую шубу натягивали шушун из сукна. Шушун- верхняя женская одежда со сборками на поясе. Шушун украшали тесьмой по подолу, рукавам и воротнику.

В праздничные дни женщины из зажиточных семей наряжались в заячьи шубы крытые дорогой китайкой.

В заключении беседы воспитатель предлагает детям рассмотреть кокошники, кукол в народных костюмах, предлагает нарисовать народный костюм (мы рисовали павло-пасадский платок и кокошник). Воспитатель говорит детям, что в следующий раз они поговорят о том, во что играли в Московской губернии.