![]() Лилия Садикова

Лилия Садикова

Образ птицы в татарской литературе

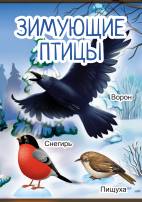

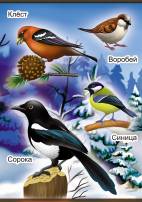

Тема нашей научной работы – образ птицы в татарской литературе. Цель исследования образа птицы в татарской прозе, как одного из образов, занимающего важное место в национальной культуре татарского народа, интерпретация и развития этого образа, а также определение образов различных видов птиц в татарской литературе. Объектом исследования явились следущие произведения: “Кыр казы” (1921) Мажита Гафури (1880-1934, “Акчарлаклар” (1914) Шарифа Камала (1884-1942, “Торналар тшкн ирд” (1979) Мухаммата Магдиева (1930-1995, “Аккош моы” Фарита Яхина (1961) и “Ак торна каргышы” (1995) Набири Гиматдиновой (1956).

Публикация «Образ птицы в татарской литературе» размещена в разделах

- Литературная деятельность

- Писатели для детей. Все писатели по фамилиям

- Птицы, пернатые. Все материалы о птицах

- Республика Татарстан

- Темочки

- Конкурс для воспитателей и педагогов «Лучшая методическая разработка» февраль 2020

Рассмотрим образ птицы в общей целостности. В татарской прозе птица – часто употреблеямый, архетипический образ, топос, эмблема, символ, единство, который функционирует как в качестве мотива и в других формах. Для татарской прозы ХХ века птица становится центром ценностей, который способствовал идейно-эстетическим и формальным изменениям в литературе.

Обратимся к представлениям об этом образе в мифопоэтических и фольклорных материалах. В мифопоэтическом понимании птицы (по некоторым преданиям это была утка) сыграли решающую роль в творении земли: Бог посылает птицу (в некоторых преданиях не просто птицу, а утку) на дно морское достать кусочек тверди, чтобы создать Землю. Известно, что в некоторых сказках птица характеризуется человеческими качествами. В татарской народной сказке “Алтын кош” птица разговаривает как человек, помогает царскому сыну Арслану. В результате Арслан достигает своей цели – он становится обладателем трона. В татарском фольклоре немало сюжетов, где люди превращаются в птиц.

Обобщая вышесказанное, отметим, в татарском фольклоре принято считать, что принципиальных различий между человеком и птицой не существует, именно поэтому птица легко превращается в человека, точно так же и человек без особо труда становится птицей. Естьдаже предположение, что в татарском фольклоре, например, в сказке «Хезмтче м кошлар патшасы» птицы имеют свое цартсво. С подобным сюжетом мы встречаемся и в сказке «Мрмр тавы башында».

В татарском фольклоре в определенной степени находит свое отражение образы птиц потустороннего мира. Например, в сказке «ги ана белн Яшь егет» три голубя сменяются тремя ястребами. Затем они превращаются в трех красивых парней и помогают молодому юноше. События происходят в Темном лесу, который является атрибутом того – другого мира. Таким образом, и ястребы выступают в образе представителей другого мира.

В татарской поэзии немало стихов, где в самом названии стихотворения фигурирует слово `кош` : «Кош — мо» Р. Файзуллина, «Тркем-тркем кошлар ктрелде», «Кош елавы» Х. Аюпа и др.

В стихотворении Зульфата «Ярый ле» (1987) есть нижеследующие строки:

Егылды кош канатлы боз булып,

Очып барган тштн ак карга.

Следует отметить: в татарской литературе, особенно в прозе, таких примеров довольно много.

Одной из национальных особенностей татарской литературы Й. Г. Нигматуллина считает “переплетение старого и нового, существование событий прошлого в новом историческом этапе”. То же самое можем сказать об употреблении образа птицы, проследив его функционирование в истории татарской литературы. В татарском устном народном творчестве птица становится символом, который олицетворяет душу, напевы (мо, свойственные только татарскому народу. Изменения, происходящие в татарской культуре, в представлениях, в литературе соответствующим образом сказываются на развитие образа птицы. В разные исторические эпохи птице соответствовали разные его значения. Но архаичные представления о цепочке птица – свобода – грусть сохраняется, даже некоторые звенья этой цепи в некоторой степени определяют лицо татарской литературы.

В ХХ веке традиционное понимание образа птицы достигает своего пика, в произведениях начинает означать различные значения одного и того же символа.

Несмотря на то, что повесть Ш. Камала “Акчарлаклар ” (1914) посвящана жизни и быту рабочих, она отличается от рассказов автора, написанных на начальном этапе творчества. Своих героев, прибывших на Каспийское море на рыбные промыслы за заработком, Ш. Камал сравнивает их с чайками. Как видим, название этой птицы фигурирует даже в самом названии произведения, т. е. оно (название) имеет символическое значение: люди, подобны чайкам, ищут свое счастье на берегу моря; но люди, в отличие от чаек, не могут летать и поэтому кажутся еще более жалостными. Чайки, питающиеся рыбами, в повести ставятся наравне с рабочими, которые приехали на промысел на заработки. На протяжении всей повести в стилистических целях автор приводит параллели между чайками и птицами, периодически обращается к образам этих птиц. Душевное состояние, желания и надежды, цели и действия людей изображаются с помощью этих образов.

В рассказе Мажита Гафури (1880-1934) “Кыр казы” (1921) изображается контраст человечества и мира природы, где автор говорит об отношениях детей к окружающему миру, к природе, а так же говорит о том, что человеческий мир построен на зле и лицемерии. Следует отметить, гусь – образ, который с древних времен обладает символическим значением. У древних шумеров эта птица была приравнена Богу хозяйства; в греческой мифологии гусь, подобно лебедю, выполняет роль перевозчика душ умерших в подземное царство; у китайцев дикий гусь – это свет, геройство, а в индуизме гуси олицетворяют нравственные знания, чистоту души.

В вышеупомянутом рассказе “Кыр казы” события развертываются вокруг птицы с одним раненым крылом. Сюжет отличается тонким психологизмом, мастерски организованным текстом. Рассказчик – Я – мальчик школьного возраста, который отличается способностью видеть красоту природы, отличается своим великодушием и верностью. Ак кл – озеро, находящееся в двух километрах от деревни, одно из его излюбленных мест. Автор довольно детально изображает это место. Таким образом, автор показывает читателю идеальный пейзаж, который является неотъемлимым элементом деревенского хронотопа. Объектом внимания героя стала то, что гуси местом своего отдыха выбрали именно это озеро Ак кл. Из-за выстрела охотника один из гусей, поранившись, отделяется от своей стаи. В итоге мальчик приносит его домой, кормит, поит, становится своего охранником от злых беспощадных людей. Уже весной, здоровый гусь снова взлетает в небо к своей стае. Как видим, сюжет рассказа несложный. Ваным является тот момент, когда даже домашние гуси воспринимают дикого гуся как врага. А дикая природа, напротив, живет в гармонии.

В этом рассказе М. Гафури образ гуся не представлен как символическая условность, но в то же время играет важную роль для полного раскрытия внутренного мира героя, его переживаний.

В лирической повести М. Магдиева “Торналар тшкн ирд” образы птиц так же выполняют особую функцию. Как показывает анализ, в произведении нашли свое употребление народные песни, гду фигурируют традиционные образы птиц, таких как: былбыл, сандугач `соловей`. Образы птиц, нашедших свое употрбление в этом произведении, важны тем, что они подчеркивают гармонию человека и природы, их единство. В одной из глав (“Тлке уйный торган орлар”) автор вспоминает историю, когда он в детстве впервые побывал в лесу и где он увидел сидящего на старом дубе сову. Это удивило мальчика. Автор, изображая этот момент, обращается к приему олицетворения: “его лицо показался мне человеческим. На нашей улице у многих стариков такое лицо. ”. Таинственность в произведении далее передается образом жаворонка., который символизирует находчивость, осторожность, бдительность и чистоту. В произведении образ жаворонка ставится наравне с образом ястреба, который в сказках тюрко-татарских народов так же символизирует верность и осторожность. Как утверждает автор, верность сохраняет душевную чистоту, помогает в трудных ситуациях оставаться самим собой: “На месте под названием Журавлиная река весной всегда останавливаютя журавли и выпускаают птенцов. ”

Начиная с середины ХХ века писатель М. Магдиев не обходит стороной актуальную по сей день проблему экологии. Потребительское отношение людей к природе через призму материальных ценностей приводит к негативным последствиям: “1933 годах там еще обитали коршуны, глухари, лиса, заяц, волк, сова, кукушка, дятел и другие животные”. В конце произведения автор, увидев жаворонков на том же месте и сравнив прежних (до 30х годов прошлого века) и на момент повествования (1979, приходит в изумление и показывает читателю разницу экологическое состояние, о котором следует задуматься.

Основная функция образа птицы – олицетворение Родины, родного края, родной земли. Детально описывается поле Масра, именно сюда стремиться автор, где он, наблюдая за жаворонками, где он скучает, вспоминает родных и близких. Обратимся к тексту : “Оказывается у Журавлей длинные высокие ноги, хвосты у них словно облоко на небе, с темно-серебряными перьями. Смотреть бы на них долго и с удовольствием. А я как безумный, не осознавая самого себя встал, побежал и что то крикнул. Журавли раскрыли и распахнули свои широкие крылья, разгибая свои длинные ноги взлетели в небо. Когда я пришел в себя, они разговаривая на своем языке кричали: Торыл-лыйк! Торыл-лыйк! И улители. Они лители высоко, высоко. Я словно червь остался на земле. ” .

В татарской прозе можно увидеть и образ лебедя. Например, с ним мы встречаемся в рассказе “Аккош моы” Фарита Яхина. Как известно, лебедь – персонаж тюрко-татарской мифологии, начало тотемистического рода народа; Во многих мифологических системах лебедь символизирует разлуку и тоску, в то же время олицетворяет светлые надежды. Образ Лебедя очент часто встречается в татарском устном народном товчестве (в народных песнях, беитах и др., в татарской поэзии и в татарской литературе в целом. Если пара лебедей символизирует большую чистую любовь, то одинокая лебедь олицетворяет потерявшего или разлучившегося с любимым человека. Что касается вышеупомянутого произведения Ф. Яхина, то в нем связанные с образом лебедя поверья употреблены для более яркого воздействия на читателя: “Зачем мне бросать, – сказала Насима. – Зачем мне бросать камень в лебедя. Рука засохнет. и рассказала про какие то небылицы. Откуда она все знает? Бабушка наверно рассказывает. ” Ниг мин аккошка таш атыйм ди. Кулым корыр. – дип, лл нинди ырымнар хакында сйлп бирде. Каян барысын да бел диген син? бисе сйлидер инде” .

“О Аллах, зачем ты мне дал судьбу лебедя, зачем сделал меня одинокой!” – сказала Галиябану Йа Ходаем, ялгыз аккош язмышларын биреп, мине ни чен шулай ятим кылды!” – дип зглн Галиябану апа да.

“Аккош зары хвефле ул. Киленнрне буен шидер, балаларны келен сындыра. Авылыбызга бер-бер хтр золым тшмге, дип шиклнгн Ксрия абыстай”; Оказывается люди, увидевшие одинокую лебедь бывают несчасными. Всю жизнь тоска грызет душу. ” Ялгыз аккош кргн кешелр бхетсез булалар икн. Гомер буе аны сагышы кел треннн китми, ди!” – сказала тревожна Салима дип шомлана Слимне нисе.

В конце произведения две невинные души – одинокая лебедь и Галиябану, испытав муки и терзания со стороны людей, переходят в тот мир. Автор даже в какой-то степени идеализирует эти образы.

Образ журавля нашло свое отражение и в произведении Н. Гиматдиновой “Ак торна каргышы”. Созданный ею образ журавля вобрал в себя несколько качеств. Во-первых, этот образ превращается в образец, эталон красоты и чистоты. Во-вторых, образ журавля изображается на фоне женщих прошлых лет. Отрицательные качества прошлого противопоставляются чистоте журавля. Это в свою очередь автору дает возможность сравнить эти две модели существования. В итоге произведение условно делится на два плана: на прошлое и настоящее.

Резюмируя вышесказанное, отметим, в татарской литературе образ птицы определяется материальным, духовным и нравственным положением персонажей. Таким образом, образ птицы, сохраняя в себе значения души, тоски, свободы и. др. символов, в то же время тесно переплетает старые и новые значения. Прямо или косвенно употребляясь в различных значениях одного и того же символа, функционирование образа птицы в современной татарской литературе находится на наивысшем этапе своего развития.

Использованная литература

1. Аккош. Мифология. Эл. ресурс: https://tt.wikipedia.org/wiki/Аккош_(мифология).

2. Бшир Ф. Акчарлаклар иле пйгамбре // Камал Ш. Сайланма срлр. – Казан: Тат. кит. ншр., 2004. – Б. 7– 22.

3. Го Сун Ми. Природа в татарской поэзии начала ХХ века и в корейской лирике 1920-х гг. (сопоставительный аспект) : автореферат дис.. канд. филол. наук. – Казань, 2012. – 27 с.

4. Иснбт Н. Балалар фольклоры м ырлы-биюле йз трле уен. — Казан: Тат. кит. ншр., 1984. — 175 б.

5. Камал Ш. Сайланма срлр. – Казан: Тат. кит. ншр., 2004. – 446 б.

6. Мдиев М. Торналар тшкн ирд. – Казан: Татар. кит. ншр. ,1983. – 224 б.

7. Нигматуллина Ю. Г. Типы культур и цивилизаций в историческом развитии татарской и русской литератур / Ю. Г. Нигматуллина. – Казань: Фн, 1997. – 67 с.

8. Яхин Ф. Сайланма срлр. Проза. Беренче том. – Казан: Моя электронная книга, 2006. – 483 б.