![]() Поддуева Яна Вадимовна

Поддуева Яна Вадимовна

Развитие мелкой моторики средствами нетрадиционных техник рисования у детей среднего дошкольного возраста

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современное содержание дошкольного образования нацелено на формирование творческой, гармонично-развитой личности ребенка. Поэтому одними из главных задач ДОУ является создание условий воспитанникам, которые способствовали бы самореализации дошкольника в различных видах его деятельности, а также достижению детьми дошкольного возраста необходимого уровня развития для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

Публикация «Развитие мелкой моторики средствами нетрадиционных техник рисования у детей среднего дошкольного возраста» размещена в разделах

- Мелкая моторика

- Нетрадиционные техники рисования

- Развитие ребенка. Материалы для педагогов

- Рисование. Все материалы

- Темочки

Одной из актуальных проблем в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста является тенденция роста количества детей, имеющих общую моторную недостаточность, что, в свою очередь, приводит к различным речевым нарушениям, а также к нарушениям сенсорного развития. Уровень развития мелкой моторики ребенка определяет уровень развития психических процессов и является ключевым фактором для успешного овладения навыками письма, что влияет на дальнейшую успеваемость ребенка в школе.

Проблема развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста рассматривалась многими исследователями в области психологии и педагогики. Такими учеными как: Антакова-Фомина А. В., Исенина Е. И., Кольцова М. М. доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на всестороннем развитии детей [1, 30, 33]. В работах В. М. Бехтерева доказано, что «простые движения рук помогают убрать напряжения не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит развивать речь ребенка» [14]. В исследованиях М. М. Кольцовой было выявлено, что развитие тонких движений пальцев рук предшествуют появлению артикуляции слогов [33].

Одним из важных аспектов развития ребенка дошкольного возраста является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Проблема повышения эффективности комплексной медико-психолого-педагогической работы по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей 4-5 лет не теряет своей актуальности. Развитие мелкой моторики, как главное условие осуществления познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только традиционных методов, но и с использованием новых информационных технологий. Решение проблемы у учащихся наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место занимает изобразительная деятельность.

Возникает противоречие между необходимостью развития мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста и отсутствием программы ее целенаправленного развития. Именно отсутствие вышеуказанной программы по развитию мелкой моторики обуславливает подробное изучение механизмов, приемов, техник, влияющих на становление и совершенствование мелкой моторики рук ребенка дошкольного возраста.

РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе

В последнее время развитию мелкой моторики педагоги и психологи придают всё большее значение, ведь оно является важной составляющей обучения, и развития ребёнка. В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее»

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так как люди выполняли руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом мозге. А. Р. Лурия по этому поводу пишет: «. на первых этапах речевой приказ взрослого может лишь пускать в ход отдельные движения, но не может еще ни задержать их, ни направлять и корректировать длительное протекание движений. Лишь на последующих этапах речь взрослого, а затем и речь самого ребенка, сначала внешняя, а потом и внутренняя, оказывается в состоянии формировать намерение, план двигательного акта, осуществлять коррекцию движений, сопоставление результата движения с его замыслом»

Учёными доказано, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики [37].

Поскольку учеными М. М. Кольцовой, Е. И. Исениной, А. В. Антаковой-Фоминой установлена взаимосвязь развития мозга и мелкой моторики, исходя из этого, можно отметить большую роль развития мелкой моторики в развитии психических процессов детей, которые влияют на развитие личности в целом

М. М. Кольцова отмечала, что «движения руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи и уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра. Именно в процессе игры наиболее эффективно развивать мелкую моторику»

Н. М. Щелованов, Н. Л. Фигурин, М. П. Денисова, М. Ю. Кистяковская показали в своих исследованиях, что овладение относительно тонкими действиями рук приходит в процессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чувства – положения и перемещения тела в пространстве. Также данными учеными описано, что вид предмета является стимулом движения рук по направлению к нему и организованные действия рук формируются у ребенка постепенно на протяжении уже первого полугода его жизни по определенному алгоритму, а именно:

пальцы, сжатые в кулак, распрямляются;

руки начинают выполнять особые движения захватывания предметов;

рука начинает действовать как специфический человеческий орган [44].

Н. А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое развитие уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам, а затем начинается длительный процесс прилаживания друг к другу всех уровней построения движений

Работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова и современные исследования высшей нервной деятельности позволяют проникать в закономерности формирования двигательных навыков, в том числе и мелкой моторики, опираясь на учение об условно-рефлекторных временных связях и образовании динамического стереотипа. «Вся деятельность человека в процессе двигательного воспитания находится в зависимости от высшей нервной деятельности и определяется как анатомическим дозреванием центрально-нервных субстратов (новейших органов моторной системы и надстроенных над ней фронтальных систем полушарий, так и функциональным дозреванием и налаживанием работы координационных уровней»

Невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев писал, «что движения руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слов; все последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев»

Доктор медицинских наук, профессор-физиолог М. М. Кольцова считает, что «есть основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга»

В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков и развивают речь ребенка

Отечественные и зарубежные исследователи, такие как: Л. С. Выготский, С. Д. Забрамная, В. С. Мухина, Ж. Пиаже определяли разные подходы в решении проблемы речевого и умственного недоразвития посредством развивающей работы над совершенствованием мелкой моторики рук ребенка, но все они сходились во мнении о том, что данную работу с детьми необходимо систематически и целенаправленно проводить.

Так, Л. С. Выготский полагал, что «речь и мышление сначала развиваются отдельно друг от друга, а потом – одновременно и взаимообусловлено». Ученый описывал, что первоначально мышление детей развивается под воздействием их чувственно-двигательной активности, а затем у них формируется способность понимать речь других, словесно выражать собственные мысли. Развивая мышление благодаря чувственно-двигательной активности, дети учатся произносить различные звуки, и лишь в возрасте» [16].

Джордано Бруно указывал, что «не интеллектуальные преимущества сделали человека властелином над всем живущим, но то, что одни мы владеем руками – этим органом всех органов. В процессе эволюции кисть становиться не только исполнительницей воли, но и созидательницей, воспитательницей мозга. Территория проекции кисти и особенно большого пальца в передней центральных извилинах коры больших полушарий мозга имеет почти такую же протяженность, как все остальное тело»

Английский психолог Д. Сели также придавал очень большое значение «созидательной работе рук» для развития мышления и речи детей [27].

Надо отметить, что тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции не случайно. В лабораторном электрофизиологическом исследовании, проведенном Т. П. Хризман и М. Н. Звонаревой, было обнаружено, что, когда ребенок производит ритмичные движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. Так как у правшей в левой лобной области находится двигательная речевая зона, а в левой височной области – сенсорная речевая зона, оказалось, что если ребенок производит ритмичные движения пальцами правой руки, то в левом полушарии мозга у него возникает усиление согласованных, электромагнитных колебаний именно в лобной и височной зонах. Движения пальцев левой руки вызывало такую же активизацию в правом полушарии [60].

Л. А. Панашенко было проведено исследование детей первых недель жизни. В данном исследовании описано, что у шестинедельных младенцев записывались биотоки мозга, затем у одних из этих детей тренировали правую руку, у других – левую. Тренировка заключалась в массаже кисти руки и пассивных, то есть производимых не самим ребенком, а взрослым сгибаниях и разгибаниях пальчиков. Через месяц и через два месяца после начала такой тренировки повторно были зафиксированы биотоки мозга, и математическими методами вычислялась степень устойчивости в появлениях волн высокой частоты, что является показателем созревания коры мозга. В результате исследования выяснилось, что через месяц тренировки высокочастотные ритмы стали отмечаться в области двигательных проекций, а через два месяца – и в будущей речевой зоне – в полушарии, противоположном тренируемой руке. Описанные данные электрофизических исследований уже прямо говорят о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук [27].

Исходя из анализа исследований вышеупомянутых ученых, приходим к выводу, что функция кисти уникальна и универсальна. Нами установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированных тонких движений пальцев рук. И если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Обобщая проанализированные исследования, мы можем утверждать, что кисть является основным органом труда во всем его многообразии: рука связана с нашим мышлением, с переживаниями, трудом и функционирует как вспомогательная часть нашего языка. Использование жеста как слово, может возвысить человека, успокоить, оскорбить, приласкать, подтвердить слова, сделать их более весомыми.

Подытоживая вышеописанные выводы, полученные в ходе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме развития мелкой моторики рук у детей, под термином «мелкая моторика» мы можем выделить высокодифференцированные точные движения преимущественно небольшой амплитуды и силы. Нами установлено, что мелкая моторика является составной частью моторных способностей индивида и оптимального двигательного стереотипа социализированных движений. Её развитие базируется на основе формирования оптимальной статики тела, оптимального двигательного стереотипа и движений конечностей, музыкально-ритмических движений.

Также исследования известных ученых в области биологии, психиатрии, неврологии таких как: И. М. Сеченова, И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, М. М. Кольцовой подтверждают наши умозаключения о том, что мелкая моторика соответствует высшему уровню оптимального двигательного стереотипа моторного развития человека. С одной стороны, она граничит со статическими положениями мелких сегментов, с другой стороны, тонкая моторика имеет зону перехода к крупной, или грубой, моторике. Тонкую моторику необходимо развивать в системе параллельного формирования всех основных видов моторных способностей, на основе грубой моторики, с целью создания оптимального двигательного стереотипа [20].

Таким образом, мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки и требуют специального развития. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, а именно: координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь и рассматривается учеными, психологами и педагогами как один из показателей физического и нейропсихического развития ребенка. А в дошкольном возрасте моторное развитие составляет фундамент умственного развития, ведь умственные способности начинают формироваться рано и в тесной связи с расширением деятельности, в том числе и общей двигательной, и ручной.

1.2. Нетрадиционные техники рисования как средство развития мелкой моторики детей среднего дошкольного возраста

Согласно данным исследований психологов и физиологов, таких как: А. Н. Бернштейн, Р. Д. Арнхейм, Л. С. Выготский, Л. Ф. Обухова у детей пяти лет слабо развиты мелкие мышцы руки, не совершенна координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и воспроизведении, находятся на стадии развития. Процессу восприятия свойственна динамика, зависящая от особенностей и этапов формирования поведенческого акта и характера ответной деятельности организма. Анализ и синтез при обработке информации в центральной нервной системе обеспечивает сознательный отбор наиболее отточенных моторных функций. Ребёнок начинает осознавать, что при улучшении моторных функций он чувствует себя более комфортно в любой ситуации, в любой среде [48].

Л. С. Выготский, Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, В. С. Мухина утверждали, что все системы в организме ребёнка развиваются совместно, и нет таких систем, которые бы развивались независимо, то есть развитие соматической сенсорной системы выглядит в виде последовательных этапов формирования восприятия. Рассматривая все эти этапы, вышеупомянутыми учеными установлена связь между развитием соматической сенсорной системы и развитием моторной системы ребёнка. Это обосновано тем, чтобы взять предмет одной рукой, ребёнок должен быть уже «моторно-готовым» к этому, если ребёнок не может схватить предмет, то он не сможет и ощутить его [14].

Вышеуказанными учёными установлено, что рисование требует согласованного участия многих психических функций. Оно способствует также согласованности межполушарного взаимодействия. В процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария головного мозга, а также абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие. Рисование напрямую связано с важнейшими психическими функциями – зрительным восприятием, моторной координацией, речью и мышлением, а также не только способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой, помогая ребёнку упорядочить усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель представления о мире.

В процессе рисования у ребёнка вырабатывается умение управлять инструментом (карандашом, кисточкой, развивается координация движения обеих рук, координация действий руки и глаза, зрительный контроль. Кроме того, в ходе изобразительной деятельности закрепляются основные способы и приёмы рисования, продолжается знакомство с цветами и оттенками, совершенствуются композиционные навыки. На занятиях по рисованию развивается способность ребёнка вычленять цвет, форму, местоположение различных элементов изображаемого объекта, а также совершенствуются механизмы сенсомоторного восприятия и воспроизведения.

Кроме того, в процессе рисования развивается способность выделять композиционный центр, помещать главный объект сюжетного или декоративного изображения в центре листа, располагая дополнительные элементы изображения по пространству всего листа и уравновешивая их, что развивает зрительно-пространственную ориентировку в микро-пространстве. Это обеспечивает будущему школьнику возможность ориентировки в пространстве листа тетради.

При взаимосвязи обучения и творчества, по мнению Т. С. Комаровой ребенок имеет возможность самостоятельно осваивать различные художественные материалы, экспериментировать, находить способы передачи образа в рисунке, лепке, аппликации. При таком подходе процесс обучения теряет функцию прямого следования, на связывания способов. Ребенок имеет право выбора, поиска своего варианта. Он проявляет свое личностное отношение к тому, что предлагает воспитатель. Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является необходимым в творческом процессе [32].

Из выше рассмотренного вытекает определение, что нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. Таким образом, приходим к выводу, что использование нетрадиционных техник изображения способствует интеллектуальному развитию, коррекции психических процессов и личностной сферы ребенка дошкольного возраста.

.3. Особенности использования нетрадиционных техник рисования в работе с детьми среднего дошкольного возраста

Отечественные педагоги (Л. В. Куцакова, С. А. Афонькин, Т. И. Тарабарина, Ю. В. Шумаков, Е. Р. Шумакова) и зарубежные педагоги (М. Кемпбел, Р. Харбин, Э. Кеннвей, А. Иошидзаве, Д. Листар) отмечают, что нетрадиционные техники рисования имеет множество достоинств для развития определенных навыков и качеств у детей

Так, Т. С. Комарова в работе «Обучение детей технике рисования» пишет: «Наряду с рисованием карандашами, мелками и красками предлагается рисование краской без кисти – размазывание ее пальцами, рисование воском, капающим с зажженной свечи, столярным клеем, дымом, горчицей, краской с вазелином и т. д. Все эти способы создания изображения являются значительно более трудными, чем рисование карандашом и кистью» [33].

Практические исследования О. А. Белобрыкиной, Р. Г. Казаковой, Г. Н. Давыдовой, А. А. Фатеевой и других педагогов в области использования нетрадиционных техник прошли открытую проверку в дошкольных образовательных учреждениях и показали значимость для повышения уровня выразительности рисунков, повышения эффективности усвоения художественно-выразительных приемов в создании образа или композиции. Также ученые акцентирует внимание на том, что истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса. Нетрадиционные техники рисования играют большую роль в развитии детей. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью.

Многие исследователи указывают на то, что использование нетрадиционных техник для рисования способствует ослаблению возбуждения у слишком эмоционально расторможенных детей. Так М. И. Чистякова отмечает, что нетрадиционное рисование увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредоточивается, и следовательно, что зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений [71].

Педагоги, в силу своей занятости редко используют нетрадиционные техники. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку именно поэтому нетрадиционная методика очень привлекательна детям, так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний, самовыражению в целом.

О. А. Белобрыкиной разработаны методические рекомендации для родителей, воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальной школы «Маленькие волшебники, или на Пути к Творчеству», в которых она отмечает, что «развивая у детей способности к изобразительной деятельности, педагогу необходимо самому верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике» [11].

Другой педагог-психолог И. А. Лыкова разработала программу «Цветные ладошки», в которой имеется перспективное планирование и цикл занятий с применением нетрадиционных техник рисования по возрастам [38].

В современных журналах по дошкольному образованию «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Старший воспитатель», «Обруч», «Современное дошкольное образование» публикуется много статей, посвященных проблеме использования техник в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. В них представлен опыт работы педагогов, описание нетрадиционных техник, а также предлагаются конспекты занятий с использованием разнообразных нетрадиционных техник.

О. А. Белобрыкина рассматривая особенности работы с детьми среднего дошкольного возраста, отмечает следующее, что ознакомление с нетрадиционными техниками идет в двух взаимосвязанных направлениях: знакомство и освоение новых изобразительных приемов наряду с усложнением, модификацией и комбинированием уже освоенных техник [11].

Такие исследователи как: Никитина А. В., Давыдова Г. Н., доказали, что нетрадиционные техники рисования способствуют развитию речи детей, формируют у них воображение, приносят детям яркие эмоциональные впечатления и раскрывают возможность использования знакомых предметов в качестве художественных материалов [12].

Согласно классификации А. В. Никитиной, которая помогает определить, какая техника применяется в определенном дошкольном возрасте – детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками :

• оттиск поролоном или печатками из ластика;

• фотокопия (восковые мелки и акварель);

• фотокопия (свеча и акварель);

• отпечатки листьев;

• рисунки из ладошки;

• кляксография обычная и с трубочкой.

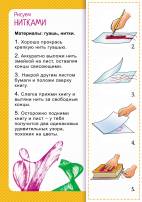

Развивая у детей творческие способности в изобразительной деятельности, педагогу необходимо самому верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Можно учить детей рисовать с помощью плоской бумаги, выдуваемой струей воздуха, жесткой кистью по мокрому фону, на ткани, методом тычка, и т. д. Для ребенка художественный материал обладает завораживающей, притягательной силы.

Воспитатель подсказывает замысел, воздействует на его характер, способствует созданию художественного образа. Нетрадиционные техники рисования способствуют тому, что у детей возрастает интерес к рисованию. Они более творчески всматриваться в окружающий мир, учатся находить разные оттенки, приобретают опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для его воплощения [21].

Таким образом, нетрадиционные техники можно применять во всех видах изобразительной деятельности: рисовании, аппликации, лепке. Данные техники изобразительного творчества развивают у детей логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в себе.