![]() Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

Конспект НОД «Национальные костюмы народов Мордовии»

НОД Национальные костюмы народов Мордовии

Цель:

Продолжать формировать элементарные представления воспитанников о культуре и традициях мордовского народа.

Ход НОД

Ребята, сегодня у нас будет очень интересное занятие о том, как люди жили в прошлом, какой у них был быт, традиции, обычаи. Но сначала, скажите мне, как называется страна, в которой мы живем?

- Россия.

Публикация «Конспект НОД „Национальные костюмы народов Мордовии“» размещена в разделах

- Конспекты занятий. Все конспекты

- Мордовия

- Мордовский национальный костюм

- Национальный, народный костюм. Национальная одежда

- Толерантность, поликультурное воспитание

- Темочки

- Назовите столицу России?

- Москва.

- А как называется наша республика?

- Наша республика называется Мордовия.

- Назовите столицу Мордовии?

- Саранск.

Ребята, мы живем с вами в столице Мордовии в городе Саранске. Республика Мордовияи очень красивая, самобытная и многонациональная.

- Люди, каких национальностей живут у нас в Мордовии?

Русские, татары, мордва. Но коренными жителями Мордовии являются мордва: эрзя, мокша и шокша. Мордовский народ очень любит свой край.

Ребята раньше у каждого народа были свои национальные костюмы, которые не у всех даже были, обычно национальные костюмы одевали по праздникам. Сейчас редко встретишь человека в национальном костюме, ну все равно в глубинках нашей Республике можно встретить бабушку или дедушку в национальном костюме.

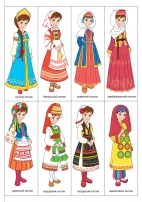

Сегодня на занятие я приготовила вам костюмы этих трёх национальностей.

Давайте рассмотрим их.

Русский национальный костюм:

МУЖСКОЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.

Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.

Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.

ЖЕНСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.

Мордовский национальный костюм:

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Основой являлась рубаха - панар и штаны - понкст. Повседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изготовленного из конопли) материала, праздничные - из более тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясывали.

Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть простой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для прикрепления к ремню. Щиток украшался всевозможными узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли металлический наконечник, а к внешней стороне - различной формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изображениями. Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы. В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К поясам самых прославленных и уважаемых приделывали дополнительные наконечники и пряжки, пришивали множество бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще одну - белую распашную (мушкас - у мокши, руця - у эрзи). Весной и осенью носили сумань - приталенное суконное пальто черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани располагались сборки.

Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запах, длинные рукава и широкий воротник.

Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы - ор, с отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.

Самым распространенным головным убором были валяные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы. Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.

На ногах мордва носила лапти, летом - с портянками, а зимой - с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот – у мокшан, кемть – у эрзян). Самыми нарядными считались сапоги на каблуке и со складками на голенище.

Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о женских нарядах.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Женская праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы.

Туникообразная рубаха без воротника панар была основой костюма как у эрзянок, так и у мокшанок. Ее богато вышивали и подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на концах. У мокшан рубаха была короче, поэтому дополнялась штанами покст.

Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай - сложное набедренное украшение. По нему можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение: его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток и т. д. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками - сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами.

В мокшанском костюме поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.

Поверх рубахи женщины надевали подобие платья - кафтонь-крда, сарафан.

Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар - у эрзи, мушказ, балахон - у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.

Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.

В XIX веке к одежде мордовок добавился расшитый и украшенный передник.

Повседневной обувью были лапти, ноги эрзянки оборачивали белыми онучами, а мокшанки - белыми и черными. В праздники модницы надевали сапоги.

Особое место в убранстве мордовских женщин играли украшения - бусы, браслеты, перстни, кольца, у мокшанок - нагрудники. Главным украшением являлась брошь сюлгам.

Традиционный мордовский костюм еще сохранился у мокши как повседневный, так и праздничный. Эрзянки же надевают его лишь по праздникам или на концерты.

Татарский национальный костюм:

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Основа любого традиционного ансамбля костюма мужчин составляют рубаха и штаны, сшитые из сравнительно легкой льняной или хлопчатобумажной ткани. По особенностям покроя в середине 19-го и начале 20-го вв. имели место два типа мужских рубах: туникообразный – без шва на плечах, с ластовицами под мышками и с широкими вставными боковыми клиньями; рубаха со скошенными сшивными плечиками и круглыми проймами для рукавов. Штаны также относятся к древней части одежды татар. По покрою они представляют собой вариант поясной одежды тюркоязычных народов, получивший в этнографической литературе название “штаны широким шагом”. Общим и устойчивым признаком, по которому можно систематизировать всю верхнюю одежду татар, является покрой стана, его спинки. По этому признаку все многообразие верхней одежды сводится к следующим двум типам: 1) одежда с приталенной спинкой; 2) одежда с прямой спинкой. В конце 19-го – начале 20-го вв. преобладающим являлся первый тип одежды. К этому типу верхней одежды относятся: камзол, казакин, бишмет, чоба, билле чикмен, билле тун.

Камзол носили поверх рубахи. Он воспринимался народом как вид домашнего платья.

Казакин – легкая длиннополая или короткая, с длинными рукавами, одежда. Его шили исключительно из фабричной ткани темных тонов.

Бишмет – по покрою идентичен длинному казакину. Его также шили из фабричной материи со сплошной приталенной (пятишовной) спинкой, длиной до икр; он утеплялся ватой или овечьей шерстью.

Чоба – легкая, без подкладки, верхняя одежда. Шили ее из льняных или конопляных тканей домашнего производства, длиной чуть ниже колен. Чоба является древней верхней одеждой. Об этом говорит и тот факт, что она вместе с рубахой и штанами входила в приданое невесты.

Чикмень – приталенная длиннополая, крестьянская демисезонная одежда, сшитая из домашнего сукна. Застегивали чикмень на левом боку: крючки пришивали на край правой полы, а петли – на левую полу.

Шуба приталенная – наиболее древняя меховая одежда. Шили из нагольных, реже дубленых овчин, мехом внутрь. Среди зажиточных татар бытовали шубы из лисьего меха. Одежда с прямой спинкой имеет следующие разновидности: джилян, чикмень прямоспинная, тулуп.

Джилян – просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником; шили его из фабричной однотонной или с еле заметными полосками материи. Джилян представлял собой верхнюю одежду мужчин почтенного возраста. Ходили в нем в мечеть или в другие присутственные места; носили чаще всего с длинным камзолом или с коротким казакином.

Чикмень прямоспинная – длинная и широкая, с глубоко запахивающимися полами, верхняя демисезонная одежда; имеет неширокий, спереди сходящий на нет шалевый воротник и длинные, слегка зауженные к кистям рукава.

Тулуп – длинная верхняя дорожная меховая одежда. Тулупы шили из овчин, реже из лисьего меха. Покрывался он темной фабричной материей, чаще сукном. Встречались также тулупы из дубленых овчин.

Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали верхнюю одежду. У богатых пояс служил своеобразным предметом щегольства. Он делался из дорогого цветного шелка, концы украшались золотой или серебряной бахромой.

Головные уборы

Головные уборы мужчин, как и другие элементы одежды, делятся на домашние и выходные. К первой разновидности относится тюбетейка. Тюбетейка представляет собой небольшую, надеваемую на верхнюю часть головы, шапочку. Ее шили из материи и украшали вышивкой – шелками, золотой и серебряной канителью, бисером, блестками.

Основным головным убором у женщин был калфак. Среди мусульманского духовенства у татар также было распространено ношение чалмы.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Женская традиционная одежда имеет больше разнообразия по сравнению с мужской. Она различается не только по функциональному назначению (весенняя, летняя, осенняя, зимняя, повседневная, праздничная, но и по возрастному признаку (одежда девушек, молодых и старых женщин). На ней больше, чем на мужской одежде, заметны территориальные особенности.

В число нижней традиционной женской одежды татар входят: рубаха, нижний нагрудник и штаны. Это сочетание имеет место в составе любого комплекса костюма, представляя его традиционную основу. По принципу кройки все многообразие женских рубах так же, как и мужских, можно разделить на два типа: рубахи туникообразного покроя и рубахи со скошенными и сшивными плечиками, закругленными проймами для рукавов.

В начале 20 в. в городах и близлежащих к ним селениях женское платье начали шить с учетом общеевропейской моды. При этом его верхняя часть все больше подгонялась по фигуре, а подол становился пышным. Новый стиль платья создал новый элегантный облик женщины. Неотъемлемой частью нижней женской одежды является нижняя нагрудная повязка, нижний нагрудник. Ее шили из прямоугольного куска материи (домотканой или фабричной, размером примерно 25 х 40 см. На центральную часть повязки пришивался вышитый кусок материи или полоски яркой разноцветной ткани. Надевали нагрудник под платье и при помощи лямочек укрепляли к шее или за плечи, покрывая грудь женщины, слегка видневшуюся в прорезь ворота. Вышивка на нагруднике чаще тамбурная, орнамент цветочный, оригинальные узоры выполнены в технике золотошвейной (или шелковой) глади, центральным орнаментальным мотивом является шести – восьмиконечная или “вихревая” розетка, имитирующая солнце или солнечный свет (солярный знак). Важной составной частью нижней одежды женщин представляют штаны, по покрою аналогичные мужским.

В комплекс женской одежды входил и передник. Назначение его в разных регионах проживания татар неодинаковое. Так если у татар Окско-Сурского междуречья передник входил чаще в комплекс рабочей одежды, то в районах Предкамья, Северного Приуралья, отчасти и Предволжья он представлял элемент повседневного, а у молодых женщин и девушек и праздничного костюма. Поэтому бытование богато орнаментированных передников приходится на эти районы.

Женская верхняя одежда также разнообразна. Большой популярностью пользовались камзолы и бишметы. Под камзолом обычно понимается короткая, приталенная, безрукавная, двубортная одежда. В отличие от мужских, женские камзолы шились более приталенными. Бишмет – оригинальная длиннополая, с длинными же рукавами одежда с приталенной спинкой. Богатый бархатный бишмет отделывался мехом и застегивался при помощи большой серебряной застежки, которая одновременно выполняла и роль украшения одежды.

Украшения

В комплекс женского традиционного костюма включаются украшения: головные, шейные, нагрудные, ручные. В более или менее полном наборе они входили в костюм новобрачной и молодой женщины, особенно в праздничные комплексы. В повседневной жизни, а также с возрастом некоторые из них исключались. Но такие украшения, как серьги, накосники, бусы, браслеты и перстни носились до самой смерти. Металлические (ювелирные) украшения выделывались местными мастерами-ювелирами. Основным материалом служило серебро, для декоративного оформления использовались драгоценные и полудрагоценные камни, особенно бирюза и сердолик, которым приписывалось магическое значение (приносит счастье, любовь; отгоняет злые силы, “дурной глаз”). Характерными приемами декорировки металлических украшений были скань с инкрустацией, гравировка, чекан и штамп, чернение. Древнему (монументальному) стилю одежды соответствовали большие ажурные (сканые, часто с подвесками, отделанные камнями украшения. В качестве украшений использовались также серебряные монеты, кораллы, перламутровые пуговицы. В конце 19 – начале 20 вв. традиционные украшения испытали заметные изменения: вышли из моды массивные воротниковые застежки, нагрудные перевязи, а еще раньше – налобные и большие ажурные серьги; появились другие, отвечающие новому стилю одежды элементы: цепочка с амулетом, брошки, небольшие накосники, узкие браслеты; много было и завозных украшений, особенно сережек, бус, перстней.

Головные уборы

Женские головные уборы делятся на: уборы девичьи и замужних женщин. Девичьи традиционные головные уборы в основном представлены в виде шапок. При их ношении волосы, заплетенные в две косы, располагались на спине и оставлялись открытыми или слегка прикрывались накосным украшением или, позже, легким фабричным платком. В середине 19 – начале 20 вв. в качестве девичьего головного убора бытовали калфаки. Девичий калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок). Традиционные головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. В отличие от девичьих, уборы замужних женщин призваны были закрывать не только ее волосы, но и шею, плечи, спину. Поэтому они включали в свой состав волосники и различные покрывала, которые, кстати, составляли основную часть комплекса головного убора замужних женщин.

Вот мы сегодня с вами рассмотрели национальные костюмы народов Мордовии. А какой костюм Вам больше понравился? Чем (Ответы детей.)

А сейчас давайте выберем с вами раскраски с национальными костюмами и раскрасим их, так как вы запомнили из нашего с вами сегодняшнего занятия.

Выставка работ.

Светлана Кузнецова | Все публикации

Светлана Кузнецова | Все публикации