![]() Елена Усова

Елена Усова

Методические рекомендации для педагогов «Основные задачи и методы работы с детьми по эмоциональному развитию»

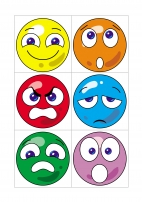

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития личности. Детские эмоции характеризуются импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой нравственного воспитания. ^Маленький ребенок отличается искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то дети вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость дети способны уже в младшем возрасте. Поэтому педагогу важно специально знакомить со своеобразным эмоциональным букварем, так как передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие - обо всем этом и о многом другом могут рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу важно научить детей пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей. Особую значимость приобретает данное направление в работе с детьми часто болеющими и с аллергической патологией.

Публикация «Методические рекомендации для педагогов „Основные задачи и методы работы с детьми по эмоциональному развитию“» размещена в разделах

- Консультации для воспитателей, педагогов

- Методические материалы для педагогов и воспитателей

- Развитие ребенка. Материалы для педагогов

- Социализация. Социально-личностное и коммуникативное развитие

- Эмоции. Консультации и рекомендации для родителей

- Темочки

Воспитательно-образовательная работа с младшим дошкольным возрастом предусматривает привлечение, в первую очередь, материала знакомых сказок (мы определяем этот метод как сказкотерапия). Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети с помощью воспитателя смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это поможет малышам разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных состояниях. ^Сказочная тематика представляет педагогам возможность побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем не следует забывать и о соблюдении безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное бесстрашие; напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть осторожными (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься один дома, и др.).

В более старшем дошкольном возрасте дети уже должны иметь представление об основных настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и поза. Воспитатели учат их не только выражать свои эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек. Содержание работы с детьми этого возраста направлены на дальнейшее приобщение к языку эмоций.

По сравнению с содержанием программного материала для младших дошкольников, где ребенка знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх, спектр чувств старшего дошкольника существенно расширяется. Дети учатся соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.

В старшем дошкольном возрасте формирование эмоциональной сферы ребенка предлагает уже не только научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать настроения другого, но и принимать его позицию. Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее настроение зависит от отношения окружающих.

В образовательную работу со старшими дошкольниками включается знакомство со словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо, гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто, радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это связано с тем, что порой даже взрослому трудно выразить словами свои переживания, ведь у каждого человека они бесконечно многообразны. Поэтому необходимо обогащать и развивать соответствующий словарный запас детей.

Одновременно деятельность с детьми в данном направлении поможет взрослым понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, осознать, что именно его тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными проблемами.

Таким образом педагог сможет установить с детьми более доверительные отношения, что облегчит процесс воспитания.

Примерные задачи по эмоциональному воспитанию детей на каждом возрастном этапе.

Младший дошкольный возраст:

1. Учить понимать эмоциональные состояния других людей по выражению лица, позе, жестам.

2. Помочь понять причины возникновения основных эмоциональных состояний; учить определять их по внешним проявлениям.

3. Помочь понять причины и внешние признаки изменения настроения.

4. Помочь понять причины возникновения страха, способствовать профилактике страхов у детей.

Средний дошкольный возраст.

1. Помочь осознать, какие чувства и настроения вызывает та или иная погода.

2. Учить осознавать, как влияет природа на чувства и настроения.

3. Продолжать знакомить с внешними выражениями разных эмоциональных состояний.

4. Помочь понять, что такое «злость» и «доброта».

5. Помочь понимать и распознавать, что такое «грустно» и что значит «плохое настроение».

6. Учить распознавать по внешним признакам состояние гнева.

7. Помочь справляться со своими страхами.

8. Учить узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние «удивление».

9. Учить распознавать эмоциональное состояние «спокойствие».

10. Учить распознавать эмоциональное состояние «радость».

11. Помочь устанавливать связь между разными эмоциями и причинами, которые их вызывают.

Старший дошкольный возраст:

1. Развивать представление о себе и своем отличии от других.

2. Учить распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния и анализировать их причины.

3. Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению лица.

4. Познакомить с эмоциями, соответствующими праздничной атмосфере, развивать понимание того, что хорошее настроение во многом зависит от отношения окружающих.

5. Развивать понимание того, что чувства и настроения человека связаны с его предпочтениями.

6. Учить распознавать эмоциональные переживания сказочных персонажей и соотносить их со своим жизненным опытом.

7. Учить понимать настроения другого, принимать его позицию.

8. Учить определять, какие эмоциональные реакции вызывают разные жизненные события.

9. Знакомить с названиями различных эмоциональных состояний.

Развитие эмоциональной сферы ребенка - задача, найти решение которой возможно только общими усилиями психологов, педагогов, родителей. Ознакомление детей с эмоциональным миром человека должно проходить через всю жизнь ребенка, осуществляться как в ходе учебно-воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где дети переживают эмоциональные состояния, рассказывают о них, знакомятся с опытом сверстников, находят отражение эмоционального переживания в литературе, живописи, музыке и в непосредственном общении.

В воспитательно-образовательной работе педагогам рекомендуются следующие методы психологической коррекции и развития эмоционо-чувственной сферы личности ребенка:

1. Ролевые игры, которые основываются на понимании социальной роли человека в обществе.

2. Психогимнастические игры.

3. Коммуникативные игры:

*игры, направленные на формирование у детей умения видеть в другом человеке его достоинства и обеспечивать его вербальными невербальными «поглаживаниями» ;

*игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; *игры, обучающие умению сотрудничать.

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности, осознание таких понятий, как «хозяин своих чувств» и «сила воли».

5. Задания с использованием «терапевтических» метафор. Систематическое предъявление детям метафор приводит к усвоению ими основной ее идеи : «каждый человек способен изменить ситуацию», «безвыходных ситуаций не бывает», тем самым у ребенка формируется «механизм самопомощи».

6. Игры, направленные на развитие воображения.

7. Релаксационные методы - использование специальных упражнений, дыхательные техники.

8. Использование эмоционально-символических методов :

* групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, интереса (как необходимый этап для обсуждения используются детские рисунки, выполненные на темы чувств. При этом на стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются чувства и мысли, которые не удается раскрыть в процессе вербального общения);

Направленное рисование, т. е. рисование на определенные темы.

В работе с детьми желательно использовать произведения детских писателей и поэтов, фольклор. Они являются особой формой осмысления окружающей действительности, формирования эмоционального отношения к миру. Сказки, рассказы, потешки и др. обогащают словарь эмоциональной лексики, развивают образное мировидение, отзывчивость. В работе с часто болеющими детьми и детьми-аллергиками рекомендуется использовать материал, предназначенный для коррекции и развития поведенческой и эмоциональной сфер личности ребенка с отклонениями в здоровье, в большей мере использовать элементы игротерапии и арттерапии, а также психогимнастику. Наиболее эффективными приемами являются:

а) словесные и подвижные игры;

б) психогимнастические этюды;

в) рисование (тематическое и свободное);

г) беседы и проблемные ситуации;

д) релаксационные игры;

Характеризуют достаточно развитую эмоциональную сферу ребенка овладение им следующими умениями:

- произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, которые он испытывает;

- различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. д.);

- одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экспрессивные движения, сопровождающие собственные эмоции;

- произвольно и подражательно «воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному образцу.

Таким образом, перед педагогами стоит обязательная задача по развитию чувств и эмоций ребенка, его эмоциональной отзывчивости, доброжелательности, сострадания. Каждый из нас неоднократно на себе испытал самый страшный дефицит нашего времени - дефицит доброты! Это явление имеет непосредственное отношение к наиболее острой и глобальной проблеме современного мира - психологическому здоровью детей. Решению этой проблемы и должны быть направлены основные усилия педагогов нашего дошкольного учреждения.

Литература:

1. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста.

Г. А. Широкова.

2. «Я, ты, мы» программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.

Р. Стеркина, О. Князева.

УРОВНИ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Уровень Характеристика

Низкий (неблагополучие)

* Нежелание и неумение действовать совместно со взрослыми и сверстниками;

* отсутствие инициативы в общении;

* избегание взаимодействия;

* отсутствие самоконтроля в действиях, поведении и эмоциях;

* исключительная ориентация на собственные действия;

* непризнание правил и норм общения и деятельности;

* отсутствие понятий «хорошо - плохо» или нежелание им следовать при сформированности этих понятий;

* конфликтность, агрессивность.

Средний

* Недостаточная инициативность в общении;

* предпочитание исключительно пассивных ролей;

* ситуативная регуляция аффективных проявлений;

* неумение улаживать конфликты;

* принятие помощи и возможность ее оказания.

Высокий

* Желание вступать в общение, взаимодействовать длительное время;

* успешное участие в коллективных делах;

* успешное выполнение и лидерских, и пассивных ролей;

* умение уладить конфликт, уступить или настоять на своем;

* признание и адекватное выполнение правил, предложенных взрослыми;

* заботливое отношение к миру чувств людей и предметному миру;

* умение занять себя; владение адекватными способами выражения своего внутреннего состояния.

Примечание: Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении, может приводить к различным типам поведения.

Первый тип поведения - это неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для быстровозбудимых детей. При возникновении конфликтов со сверстниками эмоции этих детей проявляются во вспышках гнева, громком плаче, отчаянной обиде. Негативные эмоции детей в этом случае могут быть вызваны как серьезными причинами, так и самыми незначительными. Быстро вспыхивая, они также быстро угасают. Их эмоциональная несдержанность и импульсивность приводит к разрушению игры, к конфликтам и дракам. Однако эти проявления ситуативны, представления о других детях остаются положительными и не препятствуют общению.

Второй тип поведения характеризуется устойчивым негативным отношением к общению. Как правило, обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в памяти у таких детей, но в проявлении отрицательных эмоций они более сдержанны. Эти дети избегают общения и как будто равнодушны к окружающим. Однако наблюдения за ними показывают, что они пристально, но издалека следят за событиями в группе и за отношениями воспитателей и детей. Попытка взрослого вовлечь такого ребенка в игру или другую совместную деятельность вызывает отчуждение, демонстрацию показного безразличия ко всем, которая маскирует испуг, неуверенность в себе. Эмоциональное неблагополучие этих детей связано с неудовлетворенностью отношением к ним воспитателя, недовольством детьми, нежеланием посещать детский сад.

Основной чертой поведения детей третьего типа является наличие у них многочисленных страхов. Следует отличать возрастные проявления страха у детей от страха как проявления эмоционального неблагополучия, связанного со сложностью, неустойчивостью внутреннего мира ребенка.

С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей — одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребенка».

Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного возраста являются:

- освоение социальных форм выражения эмоций;

- формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие эстетические, интеллектуальные и моральные чувства;

- благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными;

- эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психического и физического самочувствия.

Ключевые моменты эмоционального развития детей раннего возраста следующие:

- эмоции также неустойчивы и изменчивы, как и в младенческом возрасте;

- эмоции являются мотивами поведения ребенка, что объясняет их импульсивность;

- более интенсивно начинают развиваться интеллектуальные, эстетические и нравственные эмоции, особое место среди высших эмоций в этот период

- занимают чувство гордости, симпатия, сочувствие и чувство стыда;

- особое условно-эмоциональное значение приобретает слово, которое становится средством оценивания тех или иных качеств и поступков.

Сравнительная характеристика эмоционального развития ребенка раннего и дошкольного возраста

Характеристика эмоционального развития ребенка до 3-х лет Характеристика эмоционального развития ребенка от 3-х до 7-ми лет

* Эмоциональные реакции непосредственно связаны с потребностями витального характера;

* эмоциональные реакции бурные, легко провоцируемые;

отсутствует соподчинение мотивов;

эгоцентризм распространяется на все сферы взаимодействия;

зарождается самосознание, самоидентификация;

ориентация на оценку взрослого; самооценка завышена. Эмоциональный фон относительно уравновешен;

развивается эмоциональное предвосхищение;

слово начинает играть роль регулятора эмоциональных состояний;

формируется чувство долга как по отношению к сверстникам, так и по отношению ко взрослым; эмоции подчиняются общей иерархии мотивов.

Эмоциональное развитие включает в себя две стороны:

- собственно-эмоцональное развитие (это ряд взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои определенные способы воздействия на эмоциональную сферу);

- опосредованно-эмоциональное развитие (это преднамеренное воздействие на эмоциональную сферу детей с целью осуществления и совершенствования процесса познания окружающего мира, интеллектуальных действий и деятельности в целом, а также направлена на обогащение отношения детей к процессу познания и деятельности в целом).

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

(автор Г. Люблина)

Вопросы Да Нет

1. Уверен ли ребенок, что его каждое утро ждут в группе, что ему рады?

2. Имеет ли ребенок возможность самостоятельно и свободно выбирать материалы, пособия, игрушки?

3. Имеет ли ребенок право на свободный выбор деятельности?

4. Имеет ли ребенок право на отказ от коллективной деятельности?

5. Может ли ребенок выбрать самостоятельный способ действий с материалами и игрушками?

6. Имеет ли ребенок право на свой индивидуальный темп работы?

7. Имеет ли ребенок возможность проявлять активность, в том числе и двигательную?

8. Есть ли у ребенка необходимое жизненное пространство для реализации потребности в общении и уединении?

9. Ощущает ли ребенок себя членом «группы-семьи», может ли он предложить что-то изменить в интерьере, что-то переставить?

10. Ощущает ли ребенок свою значимость для вас, для всех взрослых, работающих в детском саду?

11. Ощущает ли ребенок себя взрослым человеком?

12. Ощущает ли ребенок себя виноватым, если у него что-то не получилось?

13. Ощущает ли ребенок зависимость от настроения взрослых?

14. Уверен ли ребенок в том, что послушание - это самое ценное его качество в детском саду?

15. Понимает ли ребенок, что в присутствии проверяющих вести себя нужно прилично, не так как всегда?

Примечание: Если на большинство вопросов с 1 по 11 воспитатель ответил утвердительно, а на вопросы с 12 по 15 - отрицательно, значит, ребенок в группе испытывает эмоциональное благополучие, что является основой для физического и психологического здоровья.

Если же наоборот, то ни о каком эмоциональном благополучии речи быть не может. Верно ли, что дети в вашей группе плаксивы, обидчивы или агрессивны? Это результат травмирующей эмоциональной обстановки. Задумайтесь! Вам необходимо как можно быстрей менять стиль общения!